わたしたちはどうして「水」がないと生きられないのでしょうか?

水は、からだの中でどういう役割を果たしているのでしょうか?

目次

⒈新陳代謝と「水」

一般的に新しいもの(新)と古いもの(陳)が入れ替わることを「新陳代謝しんちんたいしゃ」と言います。

そして、生物学で「代謝」と言えば、「生物の体内の物質がエネルギーの出入りを伴いながら、次々と変化して入れ替わる化学反応」つまり生命活動の本質を指す言葉になります。

その化学反応(細胞にとっての物質交換)の「場(ステージ)」となるのが体内の「水」です。

水が大事なのは、まさに生命活動そのものを支えるからなのです。

そして「熱中症」を怖れなければならないのは、「脱水」が起きて生命活動の「場」が失われて代謝の続行が不可能となり、ときとして「死」に直結するからです。

生命を保てた場合でも、受けた損傷は全身の細胞に深く刻まれ、様々な後遺症を引き起こします。

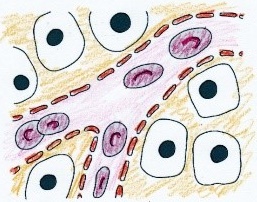

さて、人体を循環している水(体液)は、主に3種類に分けられます。

そのすべての大元は、「⒜血漿=血液の液体成分」です。

血漿の約90%は水で、アルブミンなどのたんぱく質が7%、さらにナトリウム・カリウム・マグネシウム・カルシウムなどのイオンも含みます。

血漿の一部は毛細血管からしみ出して、細胞と細胞の間を満たし「⒝間質液(組織液)」と呼び名が変わります。

間質液は、細胞が栄養分や老廃物の出し入れをする新陳代謝のメインステージとなります。

そして、物質のやり取りを終えた後、大部分は再び毛細血管に戻り、血漿として心臓に還ります。

このように間質液の大部分は毛細血管に戻りますが、一部は毛細血管ではなくリンパ管に流れ込んで「⒞リンパ液」となり、さらに静脈に合流して心臓にかえります。

⒉物質の輸送と「水」

そもそも酸素や栄養素などは、どうやって血管やリンパ管から細胞へ、二酸化炭素や老廃物はその逆に移動するのでしょうか?

人体を作っている細胞は、間質液の中に浮かび「毛細血管」と「毛細リンパ管」に囲まれています。

そして、毛細血管も毛細リンパ管も、壁はたった1層の細胞がゆるく並ぶだけなので、すき間があります。

毛細血管や毛細リンパ管の隙間から滲み出した酸素・栄養素や二酸化炭素や老廃物は「拡散」という、体液中で細かい物質が散らばり広がる物理現象により、散らばります。

そして、酸素はが酸素濃度の高い血液中から低い間質液へと動き、二酸化炭素は高濃度の細胞内からより濃度が低い間質液へと移動します。栄養素・老廃物も同じです。

拡散は、ミクロの世界ではなかなか大きな力ですが、距離の2乗に比例して時間がかかる、という性質があります。

そこでわたしたちは、長距離の輸送は血流で、短距離の移動は拡散で、と、2段構えで物質を移動させています。

これは、遠い工場から自宅前まではスピードの出るトラック(血流)で、トラックから玄関まではドライバーのお兄さんが徒歩(拡散)で、それぞれ運んでくれるのにたとえられます。

水は、油などと比べてサラサラとよく流れ、体内の物質輸送と代謝での仲立ちを担うのにとても適しています。

仲立ちする水が体内に「十分(適量)」あって初めて、必要な酸素・栄養素が各細胞に届き、代謝による使用済みの物質や二酸化炭素は送り出されて、生命と健康が維持されます。

「水がなければ生きていけない」というのは、そういう意味なのです。

そして「適量」という言葉が、「むくみ=不要な水」を考えるキーワードになります。

⒊過剰な水は困りもの

体液(体内の水)は、血漿、リンパ液、間質液(組織液)の3種類に分けられます。

血管とリンパ管は、水が流れるパイプです。

前2種類の水は「パイプの中」にあるのに対し、3番目の間質液は「パイプの外」のいわばフィールドにあるところが大きく違います。

血管のうちの「静脈」と「リンパ管」は、心臓から出た「水」が、全身をめぐってふたたび心臓へ戻る「ルート」です。

パイプから滲みだしてフィールドをうるおす間質液は、栄養素(アミノ酸など)や酸素を各細胞に届け、細胞から使用済みの老廃物や二酸化炭素を受け取り、これらの積み荷をのせて静脈やリンパ管に戻って、最後は「処理施設」である腎臓などを経て、尿の主成分となって体外に出ていきます。

問題なのは、

*何かの理由で適量よりも多く滲みだして細胞の間に過剰にある間質液、

*運搬の役目を終えた後もフィールドにとどまって還りのルートに乗らない間質液、 です。

つまり、あってはならない場所にダブついている水が「むくみ」なのです。

体内の水液循環の弱点として、心臓から各組織までの「往路」については心臓というポンプの後押しがあるのに、仕事を終えて心臓に戻る「復路」には、たとえば「心臓が吸い上げる」などの強い力が働かない、ということがあります。

では、どうやって血液は心臓に還るのでしょうか?

1.呼吸による血液の吸引

2.流入する動脈の血液による押し上げ

3.筋の収縮による筋ポンプ作用

4.静脈弁のはたらき、 などが合わさった力によるのです。

そして、この「余分な水=過剰な間質液」の最も困る点は、血管やリンパ管の外にあるため、上の⒈~4.のいずれの力も直接には及ばないことです。

⒋むくみが起きやすい場所

「むくみ」の正体は、細胞の間に居座っている「はぐれた余分な水」です。

そのためむくみは、余分の水分も溜めておけるよく伸びる場所、たとえば目の周りや、膝より下のスネとふくらはぎ、足首、足の甲などに起きやすいのです。

むくみには、部分的なものと、全身的なものがあります。

部分的なむくみでもっとも普通にみられるのは、立ちっぱなしでいると膝から下が太くなるような、からだの末端部の静脈血圧の上昇によるむくみです。

静脈圧が上昇して血管を内側から圧すので、もともとすき間だらけの末梢血管から血漿が漏れ出ることによって起こります。

また、とくに女性では原因不明のむくみが比較的多いと言われています。

日常生活の中のむくみは、ほとんど心配ない場合が多いですが、重大な疾患が隠れていることもあります。

むくみの原因となる病気の例としては、血栓性静脈炎・静脈血栓症・腫瘍・動脈瘤その他があげられ、とくに全身性のむくみは、うっ血性心不全・肝硬変・腎臓の病気などが原因となって、ナトリウムの量を調節する腎臓のはたらきや、血液中のアルブミン(たんぱく質の一種)による水分移動の不具合で起こります。ステロイド剤などもむくみの原因になることがあります。

たかが“むくみ”と思わずに、ほかの症状がなくても長期間続くときは、一度きちんと検査を受けると安心して暮らせます。

⒌むくみの予防・解消

むくみが生じる原因には、

⑴「そもそも水分の摂りすぎ」 と

⑵「とった水分の循環と排出がうまくできない」、

という二つの側面があります。

⑴水分のとりすぎ

㋐水分のとりすぎ

あたりまえですが、熱中症をおそれるあまり、冷たい水を体が処理できる以上に飲んではいけません。

胃腸が冷えて消化・吸収機能が弱まり、「処理できない=さばけない」水分は、そのままむくみの原因になります。

㋑塩分の摂りすぎ

味の濃い食品を食べると血液中の塩分濃度が高くなります。

すると人体は塩分濃度を下げるために静脈やリンパ管に水分を溜め込み、十分濃度が下がるまで排出しないようになります。

濃い味のものを食べることは、余分な水を体内にとどめることになります。

⑵とった水分の循環と排出がうまくできない

→筋肉ポンプが十分機能しない

㋐運動不足・筋力の低下

足の血液は筋肉によって心臓に戻されます。

運動不足や過度のダイエットによる筋力低下があるとこの力が弱まり、血流が滞って、血液中から細胞間へしみ出す水分が増えます。

女性は男性よりも筋肉量が少ないので、この原因によるむくみがより多くみられます。

㋑同じ姿勢が続く

立ち仕事でも座り仕事でも、同じ姿勢が続くとむくみが起こりやすくなります。

ヒールの高い靴を履くと、足首が動きにくくなってふくらはぎの筋肉が十分に動かず、歩いている時もむくみが出やすくなります。

㋒生理前や更年期のホルモンバランスや自律神経の変化

女性では、生理前に水分をためこみやすくなっているので、むくみにつながります。

また、更年期にもむくみが出やすくなります。

㋓「冷え」には要注意

暑い時期でも冷房などで足首まわりが冷えると、ふくらはぎなどの筋肉が硬くなり、筋肉ポンプが働きにくくなります。夏でもくるぶしの上までのソックスを着用するなどして、冷やさないよう心がけましょう。

食事も生野菜やフルーツなどは体を冷やしやすいと東洋医学では考えられているので、生野菜のサラダなども摂りすぎないよう注意が必要です。

⒍むくみ対策に効果があるストレッチ

アキレス腱の下部を動かす

むくみの予防には下半身の筋肉をしっかり付けることも大事ですが、すぐには無理。

おすすめはちょっとした時間と場所があればできる次のストレッチです。

①壁や机、台所のシンクのふちに両手をついて安定した態勢で、両足を軽く前後に開いて立つ。

両方の足先はまっすぐ前に向ける。②足の裏全体をしっかり床につけたまま、後ろの脚のふくらはぎのかかとに近いところ(アキレス腱下部)が伸びるのを感じながら、ゆっくり膝を下に沈めていく。

伸ばしている後ろ側のかかとが浮かないように注意する。

膝は少し曲がってもかまいません。

足首の少し上の筋肉がしっかり伸びている感覚があればOK。

このとき胸を張って、骨盤を立てる意識で行うと後頭部から背面全体の筋肉が伸びます。

脚の前後の開き幅は、かかとが浮かない範囲内で少し広めにする。

きついと感じたら、壁やシンクに近づき、両足を開く幅も小さくする。

*ゆっくり10数えたら、足を替える。

*朝夕1回ずつ、そのほか思いついたらいつでも行う。

デスクワークなど背中を丸める姿勢が続いた後にすると、背筋・股関節・おしり・足の後ろ側が伸びて気持ちいい上に、猫背の軽減にもつながります。