⒈「足」の部分の名称と場所

ふつう「あし」と言うと「腰から下の二本に分かれている部分」を指します。

漢字だと「脚」でも「足」でもいいようです。

そして、「あし」はいくつかの部分に分けて名前が付けられています。

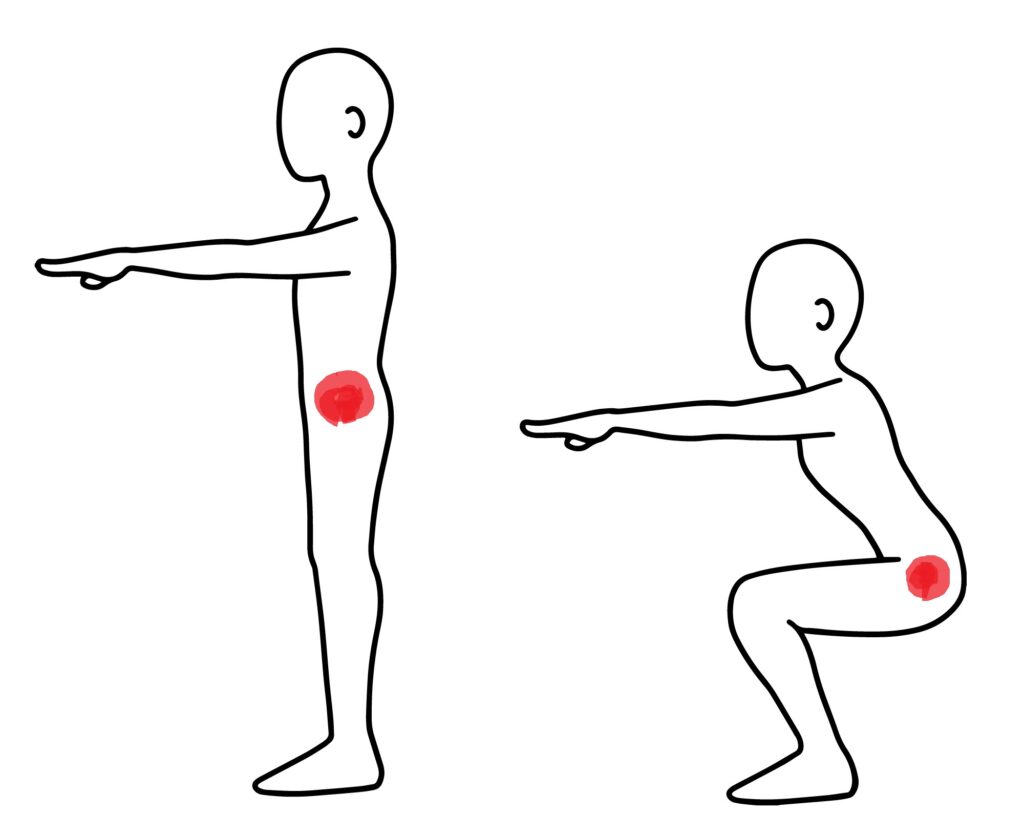

その説明の前に、まず「あし」が始まるところ「股関節」の位置はわかりますか?

「股」という字にだまされてはいけません。

股関節は、骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、からだの側面にあります(図の(●))。

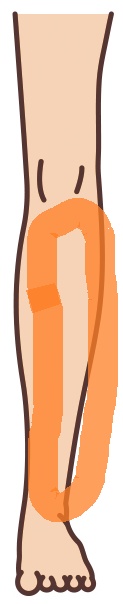

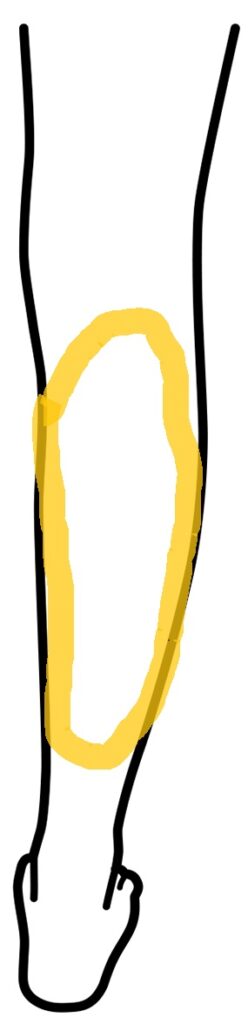

股関節から膝関節までを大腿部(太もも)、膝関節から足首(足関節)までの間は「下腿(かたい)部」とよばれます。

下腿部の前面から外側は「すね」、後面の膨らんでいる部分は「ふくらはぎ」とよばれます。

くるぶしがある足首の関節は「足関節」とよばれ、足関節から先の地面につく部分を「足」とよびます。

足の地面につくところは「足裏」または「足の裏」か「足底(部)」、上側は「足背」または「足の甲」と言われます。

ついでに言うと、手のゆびは「指」と書きますが、足のゆびは「趾」と書き、この一字で「あしゆび」または「し」と読みます。

⒉「足」の機能

カカト(〇)

「歩く」ということは、地面を蹴ることによって前に進む力を得ることです。

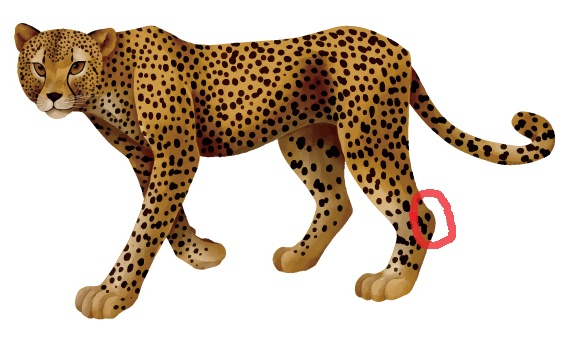

ほかの動物たちが足先だけを地面につけて歩くのに対し、人間は趾(あしゆび)から踵(かかと)までの足全体を使って歩きます。

「足」は身体の一番下で全身を支えながら、歩行時に地面から受ける反発力を推進力に変換する、という機能も担っています。

足が十分に機能を果たすには、安定して衝撃を吸収できる頑丈さと、趾から土踏まず・かかとへと前進のエネルギーを伝えられる柔軟さが必要です。

仮に足が硬い板のようだったら、わずかなでこぼこによってもバランスが崩れ、歩くときもじっと立っているときも不安定で、倒れないように本来の設計にはない力の入れ方と無理な姿勢で、バランスをとろうとするでしょう。

そして、すね・もも・骨盤・背中・首などに力が入り、その力みから全身が硬くなって、肩こりや骨盤・ももの痛みなどが起こり、疲労も大きくなります。

また、足が十分に役割を果たしていないと、腕や肩を前後左右に振ることで推進力を得ようと余分な筋力を使って歩行するようになり、足の機能を最大限に使って歩く人に比べて効率が悪く疲れやすいうえに、転倒の危険性も高まります。

今の日本の生活では、靴を履くのが普通になっています。

そのため、趾(あしゆび)で地面を圧しつけて身体を安定させ、同時に推進力を得ていることは、あまり意識されません。

しかし高性能の靴を履いていても、人体が上手に地面に働きかけることができなければ、効率よく歩くことはできません。

そのカギになるのが、趾の把握力や足のアーチであり、足が得る地面からの反発力を推進力に変えて下腿に伝える足首の動きなのです。

あまり意識されない趾ですが、もし地面から浮いていたり、しっかり広がっていなければ安定性も地面を圧す力も下がります。

⒊足の機能チエック

自分の足が十分機能を果たしているかどうかをチェックするには、趾(あしゆび)で「グー」「パー」できるかどうか試すのが一番です。

でも「合格」するのはなかなか難しいかもしれません。

*「グー」は、第3関節からしっかり曲がり、そのほかの各関節もしっかり曲がって、手の握りこぶしのように見えて初めて合格。

*「パー」は、どの指の間隔もしっかり開いて、きれいに一直線に並ぶのが正しく、さらに手のパーのように瞬時にできて、30秒以上持続できて初めて合格。

しっかり曲げられてしっかり開く「グー」「パー」ができる足は、趾が柔軟でそれぞれ自在に働くし、五本指で地面をつかむようにしっかり踏ん張ることができます。

足裏のアーチを形作っている筋肉や腱のほとんどが足指につながっているので、足指を自由自在に動かせるように訓練することは、足首から先の筋肉や腱の機能を向上させて、楽にきれいに歩く第一歩になります。

⒋足のリハビリ

湯浅慶朗(ゆあさよしろう)さん 理学療法士

『外反母趾、浮き指は足の“機能不全”|理学療法士にきく足裏マッサージと効果【足裏、覚醒!】

足指を使えていない“機能不全の足”が全身のトラブルに!筋肉を柔軟にする足のリハビリを始めましょう。』

「婦人画報」から引用。言い回しなど一部改変

足のこわばった筋肉をやわらかくして、からだを支える土台である「足」の機能を取り戻しましょう。

「グー」「パー」ができないケースの中には、筋肉のこわばりや筋力低下だけでなく、長い時間使われなかったせいで足の筋肉と脳をつなぐ神経回路が働かなくなっている場合も。

信号を脳へ効率的に送るためには、漫然と行うのではなく、意識して行うことも非常に大切です。

いわば、足のリハビリです。

足ゆびが自在に動かせるようになると踏ん張りが利くようになり、地面を摑み、蹴り上げて歩くことで、効率的に足の筋肉を鍛えられるようになります。

シンプルな動きですが、親指を反らせる「長母趾伸筋」「長趾伸筋」や、外反母趾や内反小趾に関連する親指を外側に開く「母趾外転筋」、親指を閉じる「母趾内転筋」などの、たくさんの筋肉をストレッチすることができます。

足ゆびをしっかり使うことで足の不調はもちろん、膝や腰、首の痛みや冷えなどの不調から解放される大きな可能性が開きます。

毎日5分×2週間。「機能不全」の足指を復活させる

【STEP1】椅子、または床の上に座り、片方の足を太ももの上に載せる

太ももの上にきちんと足を乗せ、足首が少し太ももから出るように。膝はなるべく倒し、足の甲をしっかり反らせます。

【STEP2】足指の間に、手の指を入れる

手指の根元に1本ずつ足指の先端を入れます。

そのとき、足指の根元に隙間ができるようにするのが大切。

足指の根元までしっかりと指を入れてしまうと、STEP4、5でしっかりと足指を曲げられなくなるので要注意です。

〈左〉○ …足指が手から出ないくらいに根元に少し隙間がある

〈右〉× …足指の根元に空きがなく、足指の先が出すぎてしまっている

【STEP3】足指を入れた手を優しく握る

足指の付け根より少し上に手がくるよう、優しく握ります。手の親指で足の親指を軽く押さえます。

【STEP4】足指を甲の方に反らす

足指の関節が90度になるくらいまで、優しくゆっくりと反らせます。

反らせたら5秒以上キープ。硬い場合は30秒程度行います。

【STEP5】足指を足裏のほうに反らす

次は足裏側に反らせます。甲をしっかり伸ばすイメージで。

足指の関節が90度になるのが理想。

前と同様、反らせたら5秒以上キープ。硬い場合は30秒程度行います。

逆の足も同じように、STEP4と5を繰り返す。両足で最低5分ほどできればOK。

硬い場合は片足10分ほど行うとより効果的です。

足の筋肉のこわばりに、広げてのばす「足のリハビリ」を。

あらゆる方法を試した湯浅さんがさまざまな痛みや不調を解消する最終回答として辿り着いたのが、足指を広げて伸ばすというシンプルなこの動き。

「筋肉が硬くなり足指が機能不全になっている足にとって『ひろのば体操』は、足指の機能を回復させるいわばリハビリ。1日5分の実践で足指が広がって伸び、自在に動かせるようになり、踏ん張れるようになります。

リハビリで足指の機能を戻しつつ、地面を踏んで蹴り上げる筋肉を鍛える運動も併せて行いましょう。

足の筋力強化には『小股歩き』を。

足指でしっかり地面を蹴り上げることがポイントです」