1.自律神経と心身の不調

人体には、意思の通りに筋肉を動かす「運動神経」と、意思とは無関係に生命活動を遂行する「自律神経」の二つの神経グループがあります。

「自律神経」は、無意識の生命活動を担っています。

そのおかげで、仕事や勉強に夢中になっていても、「呼吸」し「消化」し栄養や水分を「吸収」して「排泄」もできるのです。

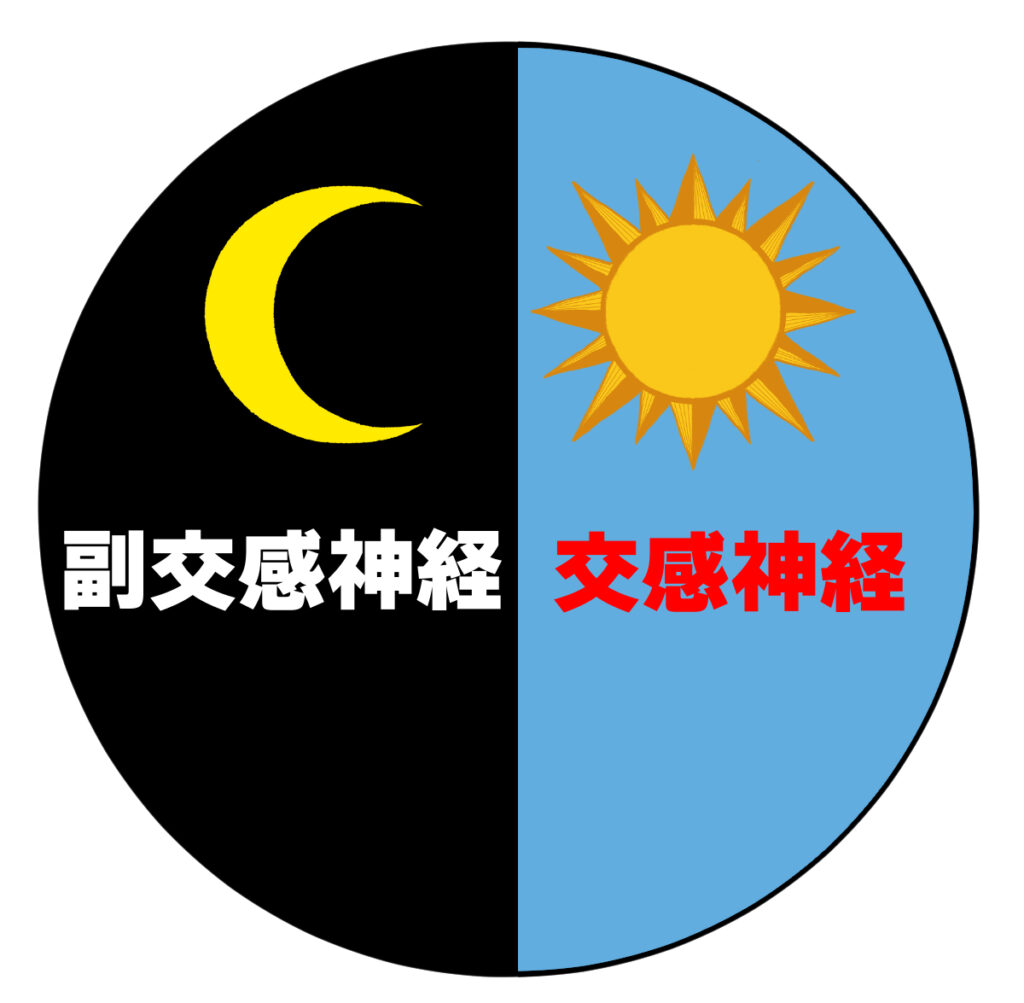

「自律神経」には、「交感神経」と「副交感神経」の二つがあります。

名前がまぎらわしいですが、働きはほとんど正反対で、協調して生命を保っています。

交感神経はアクセルにたとえられるように、活動的に「その時を生きる」ための神経です。

副交感神経はブレーキにたとえられ、今に集中しているからだを「休ませて明日に備える神経」です。

私たちの生活は、この二つがバランスよく引っ張り合って協調することで順調に維持されます。

大変よくできている自律神経系ですが、ときにはうまく機能しないときがあります。

たとえば、自宅で静かにしているのに心臓がどきどきする、普通にからだを動かしているのに眠れない、疲労感が抜けずやる気が出ない、などの、西洋医学的には「自律神経失調症」と言われる状態です。

体を大きく動かしたわけでもないのに心臓がどきどきする、とか、十分休んだのに疲労感がある、理由のない不安感が抜けない、などというのは経験がないと納得しにくいですが、自律神経の進化の歴史から考えるとのみこめます。

※詳しくは、「自律神経の緊張とは」をお読みください。

⒉不定愁訴と「未病」

中医学では、普通に生活しているけれど「ピカピカの元気!」とは言えない状態を「未病」と言います。

未病とは、字で読むとおり「いまだ やまい ならず」つまり「病気ではないけどはっきり健康とも言えない状態」を指します。

西洋医学的に言えば、まさに大部分の不定愁訴がここに当たるのでしょう。

例を挙げるなら、

・耳が詰まっている感じ(耳閉感)

・フワフワと雲の上を歩いているような感じ

・目が乾く(ドライアイ)

・唾液が十分出ず、口の中がパサパサ

・鼻の中が乾いてカピカピ

・目がさえて眠れない あるいは眠いのに眠れない

・食欲不振、胃腸の不調

・胸苦しく、息が十分に吸えない気がする

・頭が重い、あるいは頭痛がする

・じっとしていても動悸がする、 など

また、次のような心の状態も当てはまります。

・イライラする

・気が沈む

・全身がだるくいつも疲れている感じ

・集中力が低下して考えがまとまらない

・何かに追われているような焦燥感がある

・リラックスできない

・やる気が出ない

・根気がない

・楽しくない、 など

外から見てもわからず、本人にしかわからないやっかいな不調です。

⒊「西洋医学」と「東洋医学」

今の日本には、「西洋医学」と呼ばれる医学と「東洋医学」と呼ばれる医学があります。

西洋医学の治療は、原因をはっきりさせることから始まるので、西洋医学的な諸検査で明らかな異常が出ない場合、病名が付けられず、治療法も決まらないことになります。

すると患者さんは、周囲にはっきりした病名を挙げて自分の状態の説明できず、つらさが周りにわかるものではないこととあいまって、周囲の理解を得るのが難しくなります。

そのために「気のせいだ」「自分の気の持ち方で変えられるのに」「我慢が足りない」などと、自分を責めてしまうことにもなります。

そして、考えが次第に暗いほうにかたよって、鬱っぽくなっていくのです。

一方、中国伝統医学を基盤とする東洋医学は、目の前にいる人の、今そのままの状態を前提にして治療を始めます。

原因がどこにあろうとも、状態をより良くすることを目指すのです。

生きている人間の不具合の治療ですから、症状=病状は刻々と変化し、その変化に従って「証」を次々と新しく立てていきます。

漢方薬なら薬の処方が変わり、鍼灸なら使うツボが変化し、刺入する深さや角度、お灸の熱さや種類も変わります。

ですから一人ひとりのその時々の不具合に注目する漢方や鍼灸には、本来「不定愁訴」という言葉はありません。

⒋自律神経の不調と鍼灸治療

鍼灸治療では、自律神経の不調によっておこるさまざまな心身の症状を、「気」や「気の流れ」のみだれと考えます。

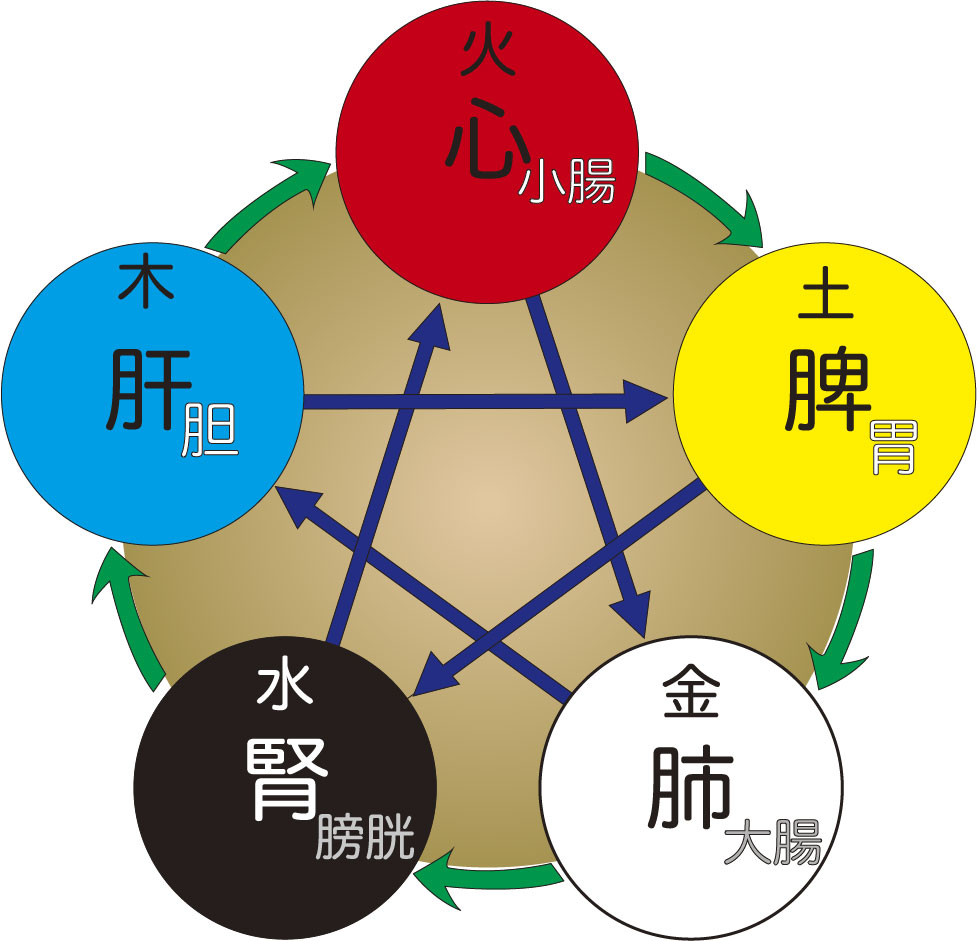

当院の治療の考えの基本は「中医学」で、その中医学の根本は陰陽五行学説です。

人のからだについてもこの根本に基づいて、臓腑・経絡・気血などの各論を用いて考えていきます。

五臓六腑という言葉を聞かれたことがおありと思います。

肝・心・脾・肺・腎の五つの臓、大腸・胃・三焦・胆・小腸・膀胱の六つの腑です。

ここでとくに重要とされるのは五臓で、その気は互いに助け合い、制約し合いながら機能することで、人体の健康が保たれる、と考えます。

当院では、自律神経の不調は、このような「気」の流れの乱れとともに、上背部から頚部・頭顔部の筋肉、とくに後頭下筋群の過度で長期にわたる緊張の結果、そこから送られてくる大量の情報の処理に脳が疲れて、視床下部のはたらきに不具合が生じる結果の機能性の異常と考えています。