⒈鍼について

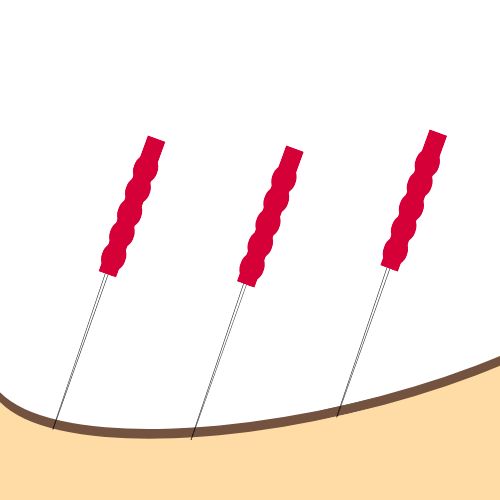

⑴当院で使う鍼

当院で使用する鍼は、エチレンオキサイドガスで滅菌処理された使い捨ての鍼(ディスポ鍼)です。

「豪鍼ごうしん」という髪の毛くらいの細さで、柄の部分を除くと注射針の薬液の通り道をストンと通り抜けます。

まったく感じないとは言い切れませんが、「案じるより産むがやすし」の程度です。

坐骨神経痛で痛いおしりのような、より大きな刺激でないと効果が得られない場合は太い針も使いますが、そうした箇所は感覚が鈍っているので針が刺さったこと自体もあまり感じないのが普通です。

⑵鍼の特長

「鍼」という字は、日常生活で使う「針」の字と、まったく同じ意味です。

とはいえ、人体に打つ「鍼」は、痛くなく衛生的であるように工夫されて進化してきました。

とくに「和鍼わばり」と言われる日本の鍼は、痛みに敏感な日本人でも安心して治療を受けられるように、世界最高の水準を誇ります

①しなり・たわみ

ステンレス製なので弾力があって折れにくく、よくしなり(たわみ)、表面はミクロの世界で見てもなめらかです。

この「しなり」によって、鍼から人体に作用する物理的な力が小さくなりました。

②鍼先の絶妙な丸み

当院で使う鍼は、松葉型といわれるタイプで鍼の先端にごくわずかな丸みがあります。

この微妙な丸みによって痛みが出にくくなっています。

ちなみに注射針の先はスパッと切り落とした形状になっているので、痛みがでやすいようです。

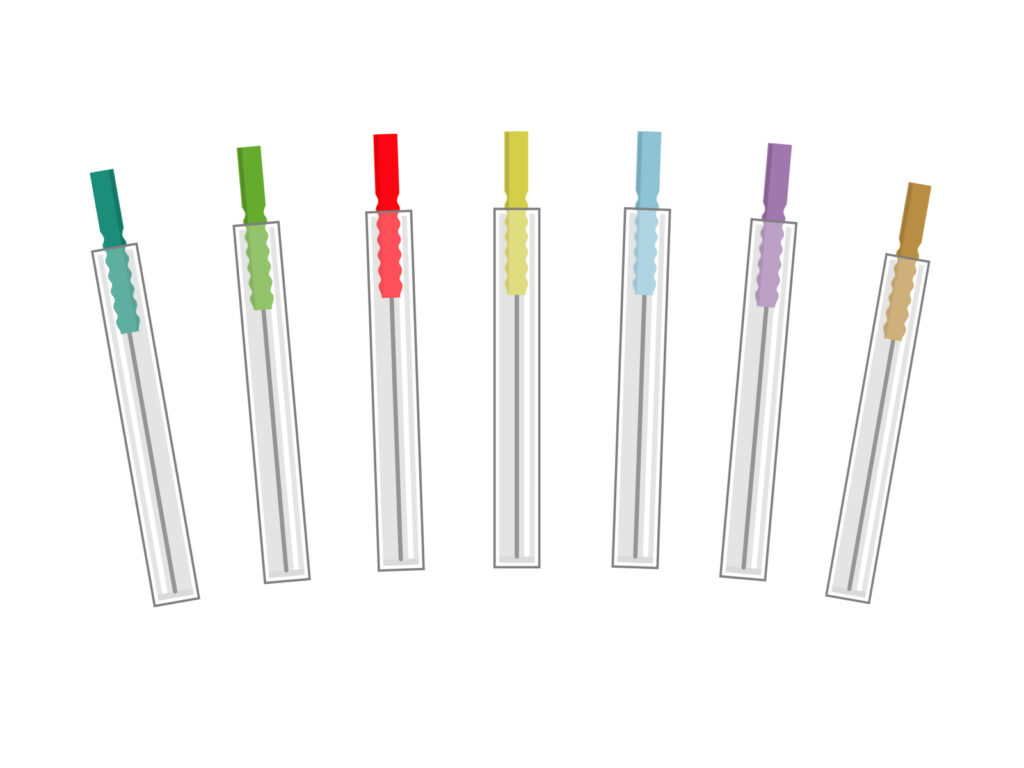

③鍼管

鍼管は、鍼の持ち手部分(竜頭りゅうず)がギリギリ通る太さの空洞がある、鍼よりわずかに短い管です。

鍼を刺入するときはこの筒に鍼を入れて皮膚に当て、出ている竜頭をトントンと軽くたたくことにより鍼の先が瞬間的に皮膚に刺入されるので、感じる痛みは小さくなります。

鍼治療では、「鍼を刺す」と言わず「鍼を打つ」と言います。

④鍼を打つ場所

痛点に当たってしまうと理屈抜きで痛いです。

これは仕方がないのですが、痛点は結構まばらに散らばっており、もろに当たるのはまさに運が悪い場合です。

指先などからだの末端は感覚センサーがたくさんあって痛みにも敏感なので、誤って縫い針を指先に刺してしまったときの痛みは大きいのです。

一方、臀部などの大きくて力強い筋肉は比較的感度が鈍くできています。

場所によって痛みの感じ方がちがうので、鍼治療でも、なるべく痛みの少ない場所(ツボ)を選び、それぞれの箇所で使う手技や打つ深さも変えます。

⑤鍼を打つ技術

鍼の素晴らしさを生かすには、打つ技術が重要です。

鍼管を皮膚に当てて鍼を打入するとき、鍼管が皮膚にきちんと垂直に密着しているか、術者が力で押し込まずきちんと体重をのせて打っているか、など痛くない鍼を打つにはそれなりの技術が必要です。

とはいえ、そのための国家資格ですから、あとは術者との相性や鍼灸院の雰囲気など、心理的要因で左右されるところが大きいと思います。

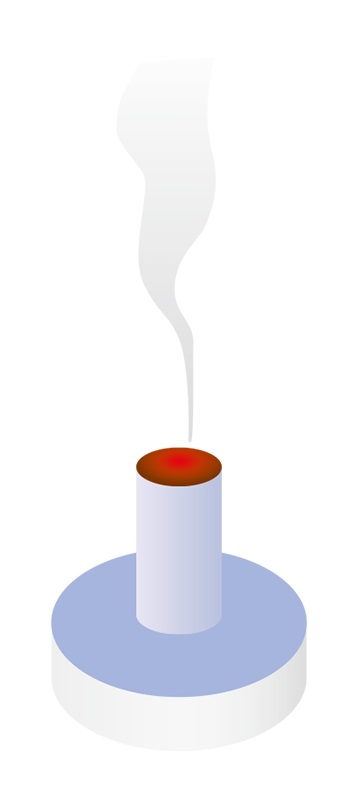

⒉灸について

灸は、「艾もぐさ」を燃やした「温熱」で治療効果を得る物理療法です。

もぐさは、「蓬よもぎ」という植物の微小な毛を精製したもので、燃えるとき治療に適した熱を出します。

お灸は、皮膚との距離から「直接灸」「間接灸」に分けられます。

通常当院は、やけどを防ぐ「灸熱緩和紙」の上に、点灸といわれるごく小さな直接灸をしています。

点灸は指でひねって形作るので、「ひねりのお灸」ともいわれ、昔から続く伝統灸です。

当院のお灸には、このほかに「せんねん灸」やせんねん灸を大きくしたような筒を使った間接灸があり、症状に応じて選んで治療していきます。