「足」というのは、「脚」のうち、くるぶしから先の地面につく部分を指します。

「あし」の部位と名前については、こちらをご覧ください。→★「あしの部位の名前と位置」

目次

⒈足の機能不全

「足」とは、足関節(足首)から先の部分を指し、身体の一番下で、全身を支える土台の役割を果たす部分です。

頑丈であるとともに、歩行時の衝撃を吸収して、身体の上部を安定させる働きが必要とされます。

そのために人類が獲得した仕組みが、「足のアーチ」と「自由に動く足のゆび(趾:あしゆび)」です。

この二つに足首の回転機能が組み合わさって、滑らかな歩行ができるのです。

ところが、今の日本では歩く必要が減ったことで、これらの仕組みが十分に機能しなくなり(機能不全)、これを原因とする全身の不調が増えています。

膝・腰・くびなどに痛みがあって、その部分だけを検査しても異常がみつからない場合、土台のぐらつきが原因かもしれません。

足のアーチがヘタって本来のバネの役割がを果たせなくなると、歩行時の衝撃を吸収できなくなります。

また、趾(あしゆび)が自由に動けず、地面から浮いていたり、しっかり広がって地面をつかむ動きができなければ、全身を安定させる土台としての役割が十分に果たせません。

足が十分機能を果たしていないと、カラダの重心バランスが不安定になるので、カラダの安定を保とうとして、足以外の「すね」、「もも」、「骨盤」、「背中」、「首」など、カラダの姿勢を保つ足以外の部分に必要以上の力が入ります。

そのために肩こりや疲労感、骨盤やももの痛みなどを起こす症例も見られます。

また、足のアンバランスは姿勢全体に大きく影響します。

足の機能が十分に働かないと、腕や肩を前後左右に振りながら前に進もうとするので、本来体の設計にはない余分な筋力を使うことになり、足の機能を最大限に使って効率よく歩く人と比べて、疲れやすく転倒の危険性も高くなります。

自分の足ゆびが十分機能を果たしているかどうかのチェックには、趾(あしゆび)の「グー」「パー」で試すのが一番です。

しっかり曲げられてしっかり開く「グー」「パー」ができる足は、趾が柔軟でそれぞれ自在に働くし、五本ゆびで地面をつかむようにしっかり踏ん張ることができます。

足裏のアーチを形作っている筋肉や腱のほとんどが趾につながっているので、足ゆびを自由自在に動かせるように訓練することが、足首から先の筋肉や腱の機能を向上させる第一歩です。

*「グー」は、第3関節からしっかり曲がり、そのほかの各関節もしっかり曲がって、手の握りこぶしのように見えて初めて合格。

*「パー」は、どのゆびの間隔もしっかり開いて、きれいに一直線に並ぶのが正しく、さらに手のパーのように瞬時にできて、30秒以上持続できて初めて合格。

漠然と開いたり閉じたりするのと違って、「合格」するのはなかなか難しいかもしれません。

⒉足の「アーチ」

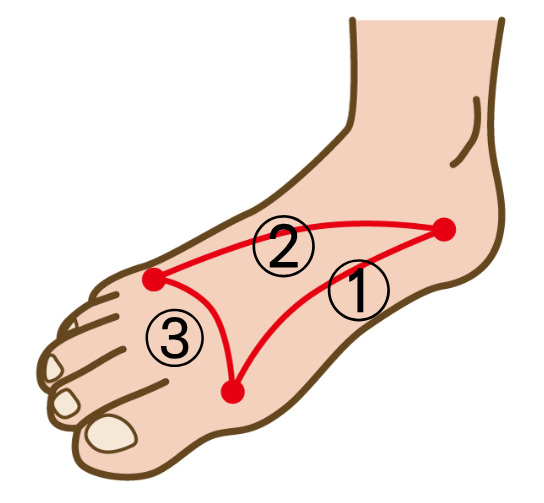

人間の足の「仕掛け」として一番大事なのは、「3つのアーチ(上に凸の弓形)」です。

このアーチがあることで、足裏の小さな面積で重い体重を支え、安定し、運動することができます。

①「内側縦アーチ」:母趾の付け根と踵が形成する。

→体重の分散や着地時の衝撃の吸収において重要。

②「外側縦アーチ」:小趾の付け根と踵が形成する。

→小趾に力を与え、歩行時に姿勢の安定を保つ機能。

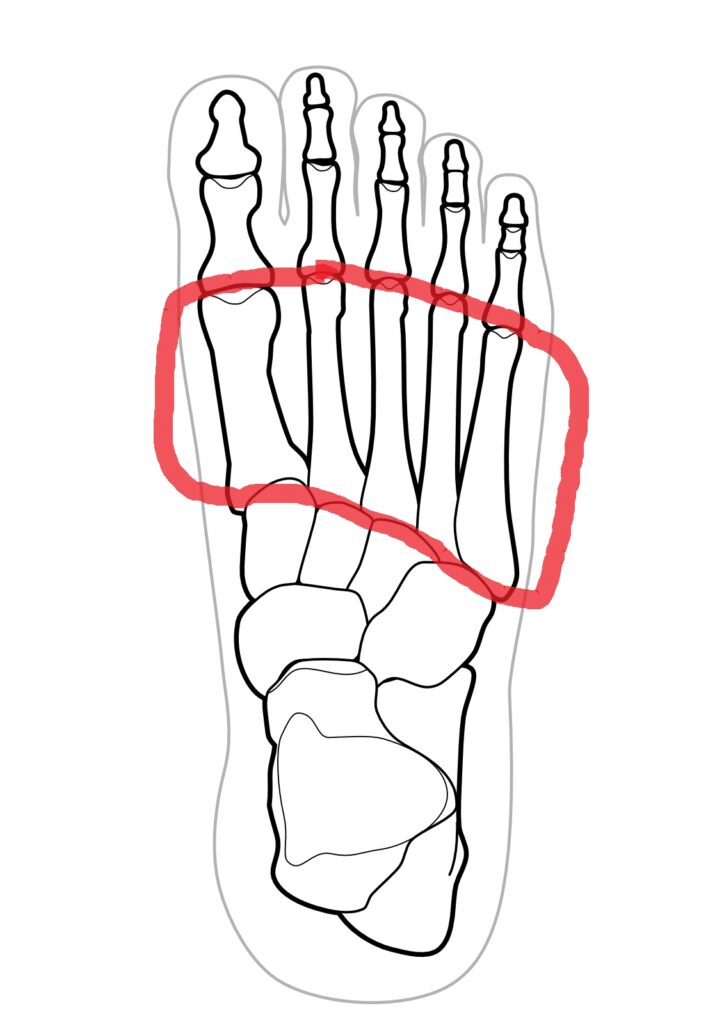

③「横アーチ」:母趾の付け根から小趾の付け根が形成する。

→足裏の血管・神経などを圧迫から守る。エネルギーを蓄えるバネの役割。

アーチ構造は、「足底腱膜」というとても強い線維の束で作られており、3つが協調してバネの役割を果たす「土踏まず」とよばれる足裏のくぼみを形成します。

3つのアーチは、運動して重さがかかると下がり、重さがなくなると再び上がります。

この上下の動きがバネの役割をして接地の衝撃をやわらげると同時に、片足でも倒れにくい安定性を生み出し、また、力をためるバネ本来のはたらきとして、次の一歩を踏み出す原動力になります。

重要なことは、からだの土台であるだけに、足のアーチがこわれると、足関節・膝はもちろん全身の運動機能に大きく影響することです。

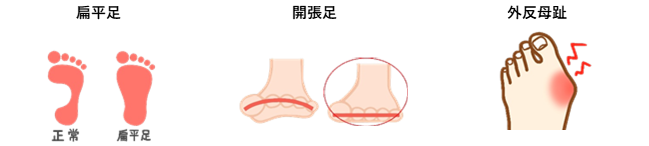

⒊扁平足と開張足、外反母趾と内反小趾

足部の代表的なトラブルを、図とともに並べてみましょう。

これらすべてのトラブルが、根本を探っていくと筋肉の不具合に行き着きます。

足底は二足歩行の土台です。

その土台の不具合は、上方にある膝・股関節・腰、さらには頚部の痛みや変形のもととなり、生活の質(QOL)を大きく損ないます。

扁平足は、①内側縦アーチが弱って下がったもので、蹴り返しの力が弱くなり、歩くと疲れやすくなります。

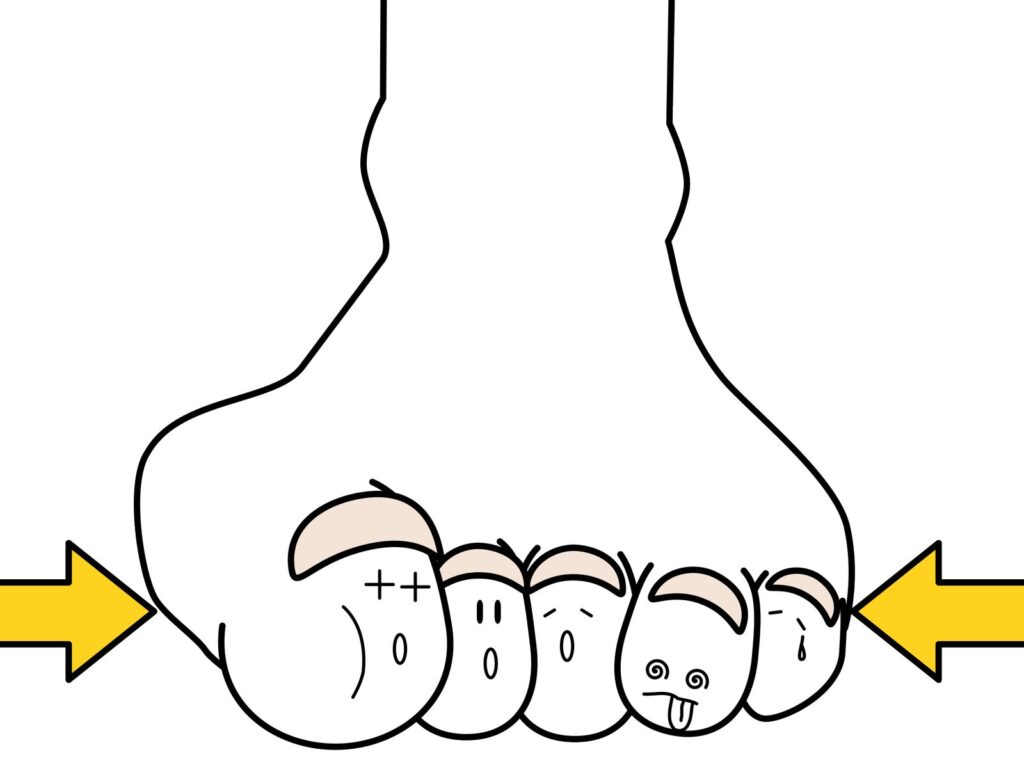

開張足は、③横アーチが弱って足底全体が平たく広がり、爪先で蹴り出すためのバネの力が弱まります。

扁平足・開張足、外反母趾・内反小趾、さらには足首が傾いてまっすぐ立てない症状や巻き爪も、足のアーチの弱りまたは形成不全と関係があります。

⒋足のトラブルと筋肉

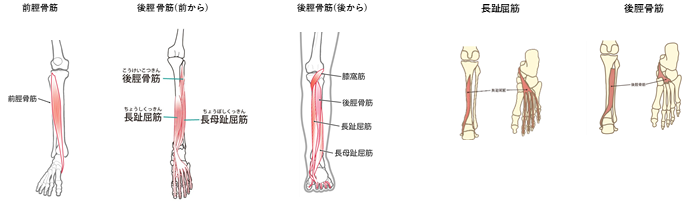

足アーチの形成ととくに関係が深い筋肉は、主に長趾屈筋、長母趾屈筋、前脛骨筋、後脛骨筋の4つです。

これら4つの筋肉が、きちんとはたらいていれば、足のバネ構造はしっかりと形成されます。

しかし、逆に筋肉が弱って互いの引っ張り合いのバランスが崩れると、骨やじん帯の損傷・変形を伴うトラブルに発展します。

⑴長母指屈筋と長趾屈筋、前脛骨筋と後脛骨筋、母趾内転筋

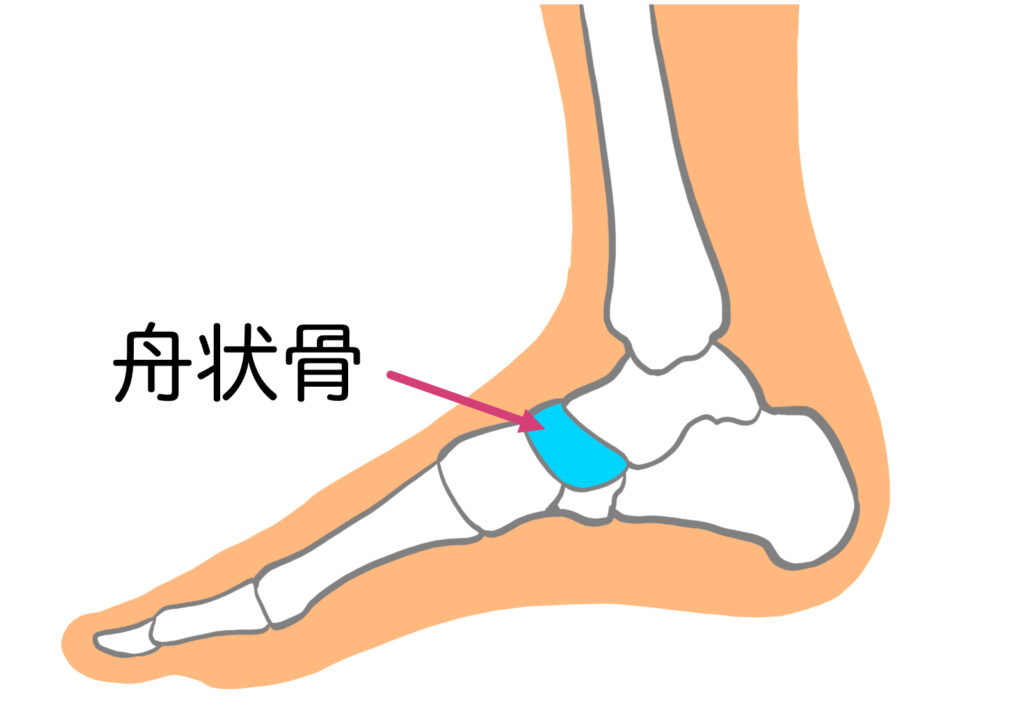

踵の近くにある舟状骨が地面近くに下がってくるとアーチが低くなり、扁平足になります。

この舟状骨を支えるのが「長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)」と「長趾屈筋(ちょうしくっきん)」です。

アキレス腱側から内くるぶしの下を通っています。

長母趾屈筋は親趾へ、長趾屈筋は残りの4本へとつながり、足底のクッションの役割を果たします。

さらにしっかり舟状骨を吊り上げるのは、下腿から伸びている「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」と「後脛骨筋(こうけいこつきん)」です。

⑵扁平足

3つのアーチのうち、縦のアーチ①が弱い状態です。

大半の扁平足は「無症状」なので生活上不便はあまり感じません。

でも放っておくと、足裏に痛みが生じて長く立ったり歩いたりできなくなります。

長時間立ったり歩いたりすると足裏がだるくなるのは、扁平足の代表的な症状です。

重度の扁平足の場合、片脚立ちが難しく、足首が内側に倒れて姿勢を保てなくなります。

足は人間が地面と接している唯一の部位なので、その土台にこのような不具合が起こると、

からだはなんとかバランスを保とうと無理をし、膝痛や腰痛・股関節痛、さらには頚部痛なども起きます。

そして困ったことに、扁平足は「外反母趾」「内反小趾」といった足部の変形を誘発します。

《扁平足になる原因》

生まれたばかりはみんな扁平足です。

成長して歩くようになると、それにともなって足の筋肉が鍛えられ、アーチができ上っていきます。

でも大人になっても、運動不足で足の筋肉が十分発達しなかったり、筋肉の発育を上まわる体重の増加があると、舟状骨の位置が下がり、扁平足になりやすくなります。

筋肉を鍛えて骨格を正しく整え、もともとの足の設計以上の負担をかけないように気をつけることが、アーチを回復して扁平足から逃れる一番の近道です。

⑶開張足

3つのアーチのうち、横のアーチ③が弱く、中足骨(足の甲にある5本の細長い骨)が扇のように広がってしまうので、「開」いて平たく「張った足」と呼ばれます。

歩行運動の減少と靴の進歩から、足裏の筋肉の違和感を意識することが減り、足のバネがうまく機能していなくてもそれほど気にせずに過ごせることから、歩行時の疲れやすさやだるさなどを気にせずに長期間過ごしてしまい、外反母趾などに至ってしまう場合も多いようです。

《原因》

*靭帯(※)が伸びる

開張足は、中足骨をつなぐ靭帯組織が伸びてゆるんでしまうことで発症します。

足の靭帯がやわらかいほどなりやすいと言われています。

*筋力の低下

特に中年以降では、筋力や靱帯の支持力が低下して、中足骨が扇形に広がってしまいます。

*ヒールが高い靴をはく

高いヒールでかかとが不安定になり、爪先でバランスを取ろうと重心が前に移動し、足の横アーチに負担がかかります。

さらに爪先に痛みを感じることが増え、皮膚が硬くなって厚みを増し「たこ」もできます。

この状態でのヒール高めの靴やつま先が細い靴の常用は、外反母趾になるリスクを増やします。

(※)靭帯は、骨と骨を結び付けて離れ過ぎないようにつなぎとめる組織です。

6歳くらいまでの運動量が少ないと柔らかく形成されてしまう場合があります。

女性の方が男性よりも柔らかく伸びやすいと言われています。

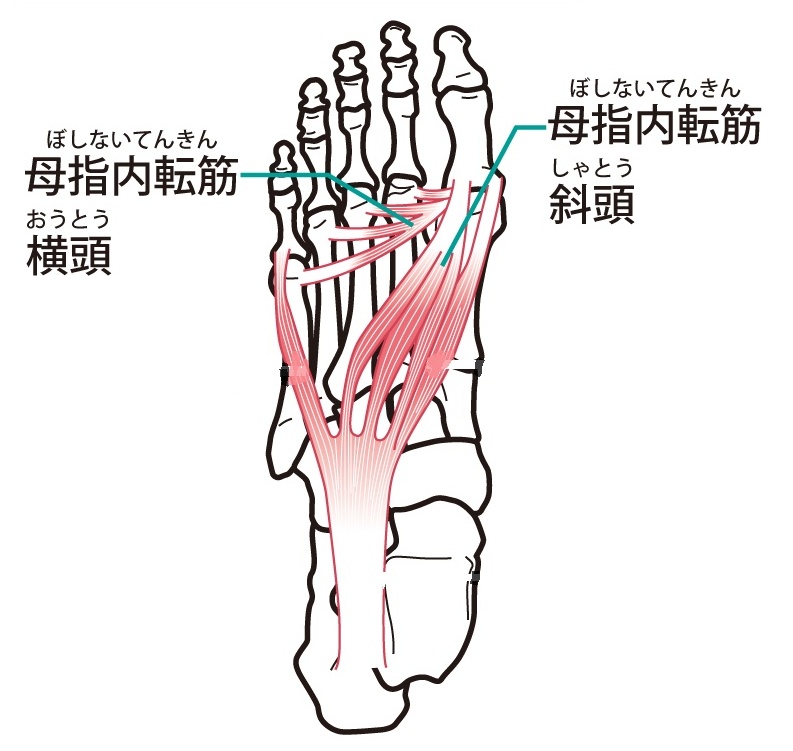

⑷母趾内転筋

「母趾内転筋」は、足の親趾(母趾)を内側に寄せるはたらきをします。

この筋肉は、「斜頭」と「横頭」に分かれており、図で見るとおり「横頭」は足の横アーチと同じように走っています。

つまり開張足は、母趾内転筋が不自然に伸び広がってしまうことで起こるのです。

開張足になると、靭帯も伸びるため母趾内転筋が両側に引っ張られ、元に戻ろうとする力が働いてこの筋肉がくっついている親趾の付け根を内側に引っ張って曲げるように作用し、「外反母趾」になります。

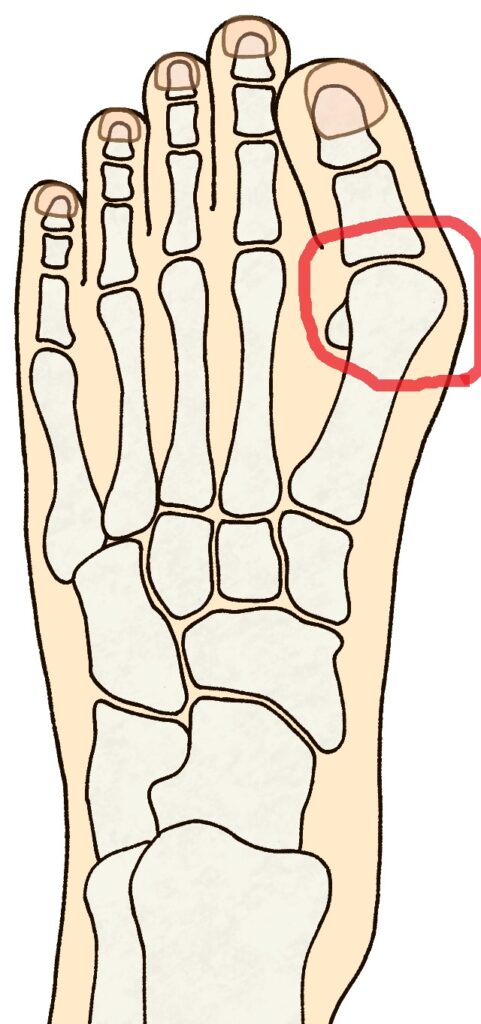

⑸外反母趾

日本人の成人のおよそ3人に1人が持っているという「外反母趾(がいはんぼし)」。

母趾(足の親ゆび)のつけ根が飛び出すとともに、しだいに痛みをともないながら趾先が小趾側に曲がっていきます。

この変形により靴が履けなくなり、痛みと不自由に耐えながら日々を過ごしている人も多いのです。

圧倒的に中高年の女性に多く、かかとが高い靴が原因と思われがちですが、ハイヒールを履いたことがない男性でも外反母趾になることがありますし、ハイヒールを毎日履いていても外反母趾にならない女性もいます。

放置すると、変形が進行することはあっても自然治癒することはありません。

扁平足になると重心が前方に移るのでつま先側の負担が増え、足底の母趾の内側についている「母趾内転筋(ぼしないてんきん)」が硬く縮んで、母趾は引っ張られて歪みます。

加えて、幅の狭い、つま先が細くなった靴を履いている人は、母趾が内側に圧迫されて「くの字」になりやすい。

すると足の甲から親指の付け根にかかる「第1中足骨(だいいちちゅうそくこつ)」が内側に折れ、突き出した部分が痛みます。

これが外反母趾です。

扁平足で足底がつぶれると体重や衝撃の分散が十分にできず、歩行時などにもともと負担が大きい母趾の付け根が変形してしまうことになります。

外反母趾の発症に影響を与える生活習慣は、靴を履くこと以外に見当たらないとされています。

幅が狭いハイヒールが外反母趾発症のリスクを高くするのは間違いありません。

外反母趾の状態では、母趾内転筋が常に引っ張られて緊張状態にあり、硬くなっています。

ここで、先が細くなっている窮屈な靴を履いていると、親趾が内側に引っ張られた状態で固定されてしまうことになります。

この状態がひどくなると、本来親趾を開く方向にはたらく母趾外転筋が反対に「内転」方向に働いて親趾を閉じるように働くようになります。

つまり、足の親趾を開く運動をすると、結果的にどんどん外反母趾を増悪させることになるのです。

重症の外反母趾の場合、運動療法は専門家の指導を受けましょう。

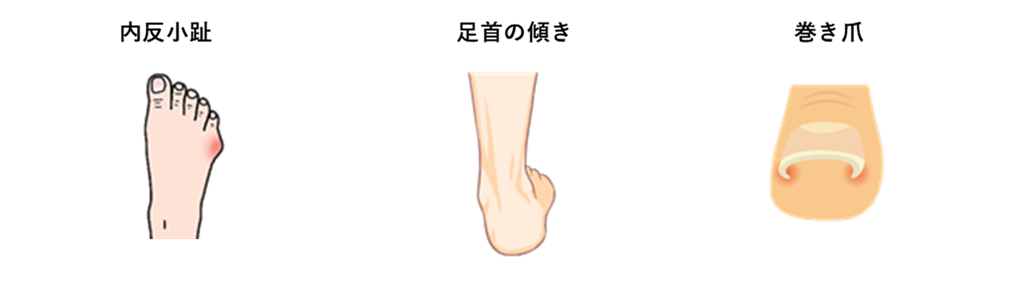

⑹内反小趾

目立つことが少ない足の5番目のゆび「小趾」は、歩くときに膝が外向き(がに股、O脚)にならないようにする、なくてはならない大事な趾(あしゆび)です。

「内反小趾」は、足の小ゆびにつく中足骨が変形し、小趾の付け根が肥大・弯曲して突き出す疾患です。

小ゆびの骨は小さいため、靴の影響で変形しやすく、足に合わない靴を履く、あるいは歩き方のくせによって内反小趾を発症します。

大きめの靴を好む方やヒールが高い靴をはく方に多くみられます。

また、内股・ガニ股脚の方も発症しやすく、遺伝による関節や骨の異常によっても起こりやすいといわれています。

「内反小趾」は女性だけでなく、男性にも多く見られます。

外反母趾のように痛みをともなうことが少ないので気になさる方は多くないようです。

親御さんが内反小趾である場合は、とくに靴選びや歩き方に気をつけましょう。

痛みや腫れもなく、皮膚も赤くなっていないからといって問題が起きていないわけではありませんので注意が必要です。

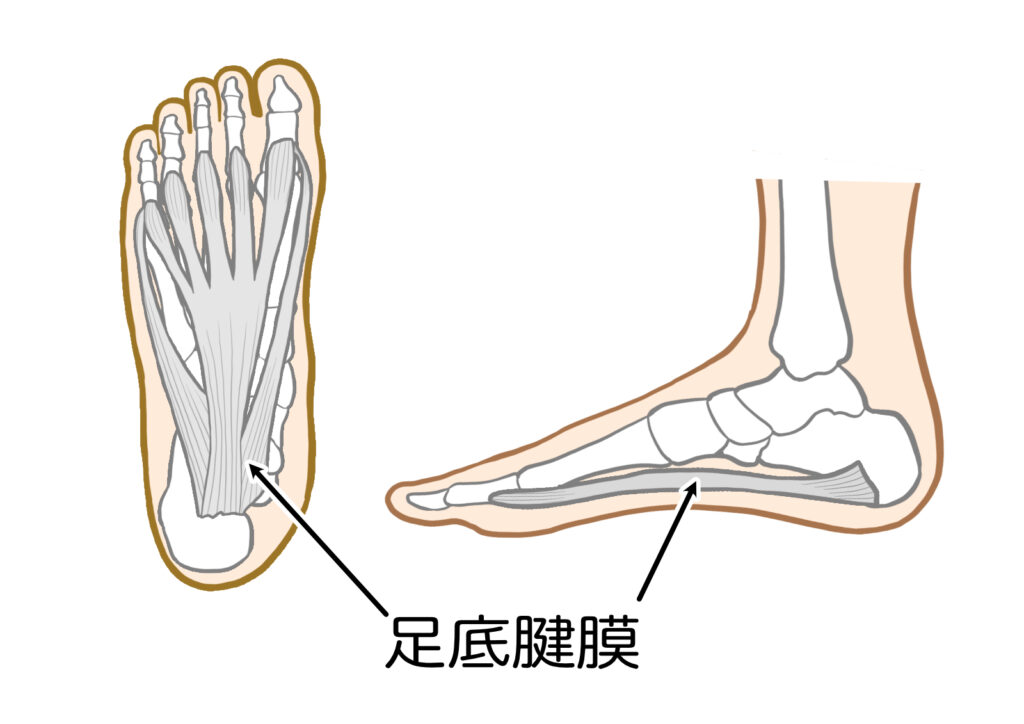

⑺足の裏の痛み(足底腱膜炎)

ふだんあまり歩かない人が急に長時間運動して、「足底腱膜炎(そくていけんまくえん)」になることがあります。

「足底腱膜」とは、かかとの骨から足の指の付け根にかけて、膜のように広がっている強靱な繊維状の組織で、足裏の「土踏まず」を支えるとともに、歩行時にたわむことで足への衝撃をやわらげるはたらきをします。

「足底腱膜炎」では、長時間の立ち仕事や歩行などでかかとへの負荷が続くことにより、足底腱膜に小さな傷がついて炎症が起きます。

階段を昇る際やつま先立ちなどで、違和感・痛みがはっきり感じられます。

中年以上の女性に多く、朝起床して最初の1歩目や静止後の歩き出しに強い痛みを感じます。

その後歩くうちに徐々に軽減しますが、歩行量が増えるに従い、夕方になると再び痛みが強くなってきます。

放置すると痛みが強くなり、治るまで数ヶ月〜1年くらいかかる可能性があります。

痛みが続く場合は無理をせず、鍼灸治療などを試しましょう。

《足底腱膜炎の原因》

1 マラソン、剣道・バドミントンなどのスポーツで、足に繰り返し強い衝撃を与えて、足底腱膜に負担をかけている。

2 加齢や長時間の立ち仕事などの疲労が蓄積した。

3 足のアーチが高すぎるか、低すぎるかで、足底腱膜に負担がかかっている。

4 ふくらはぎやアキレス腱が硬くて足を引き上げる力が弱く、歩行時強く地面を強くけって足底腱膜に大きな負担をかけている。

5 靴が足に合っておらず、足底腱膜に負担がかかりやすい。

《足底腱膜炎の症状》

症状には個人差があり、急に強い痛みが出る場合のほか、だんだんと痛みが強くなる場合もあります。

歩かずに暮らすことはできないので、足底腱膜をかばうのは難しく、一度発症すると治りにくいようです。

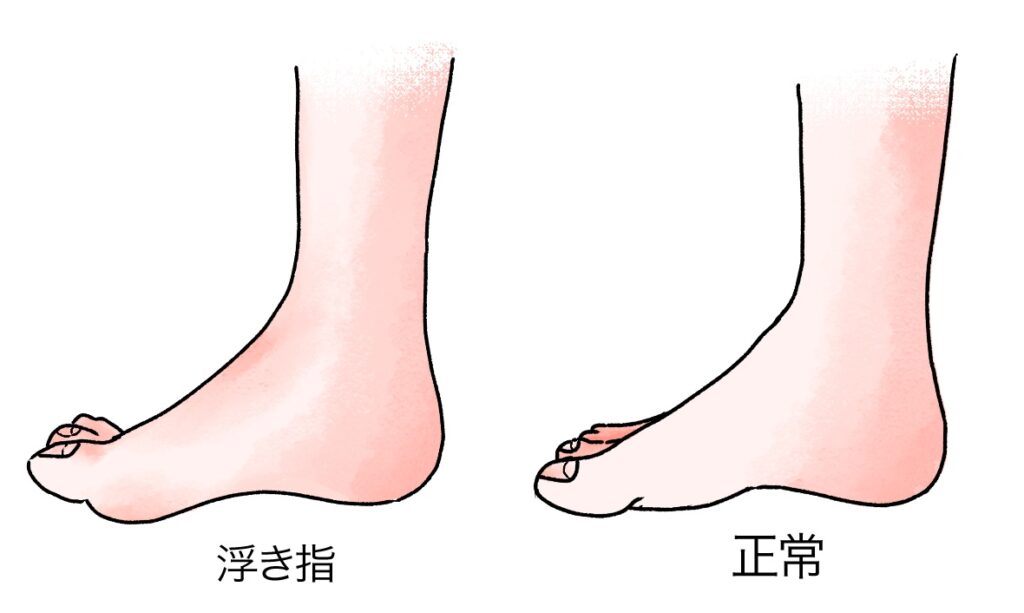

⑻浮きゆび

①症状

「浮きゆび」は、立っているときや歩いているときに、足ゆびの接地する力が弱い、あるいは接地していない状態をいいます。

特定の趾(あしゆび)だけが浮き上がる場合から、全ての趾が接地せずに浮いている場合まで、様々なケースがあります。

「浮きゆび」という言葉は病名ではないため、使う人によって含む内容が違うようです。

とはいえ、「すべてまたは数本の趾が、地面にしっかりつかずに浮いている状態」を指すのは、共通します。

足の爪と同じ高さで正面から見たとき、親指の爪が見えないのが特徴です。

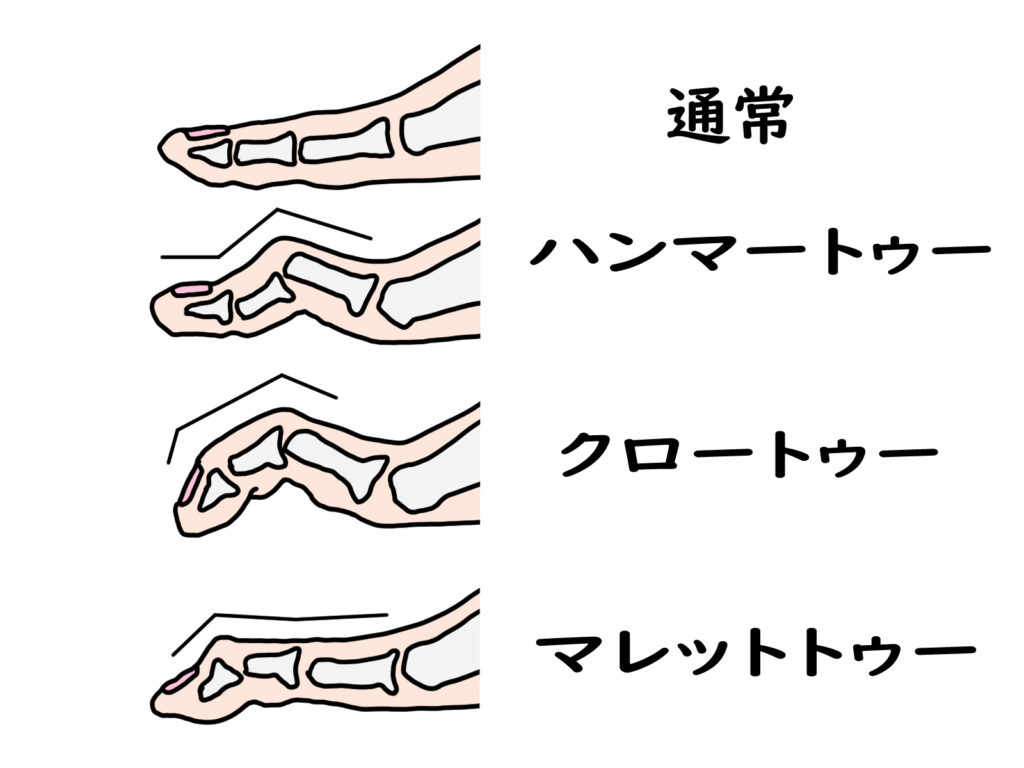

①先から2番目の関節が曲がって金づちのように見える「ハンマー・トウ」、

②趾全体が鉤爪(かぎづめ)のように曲がってしまう「クロー・トウ」、

③先端の関節だけが下向きに曲がって自力で伸ばせない「マレット・トウ」 などがあります。

五本指でしっかり大地を摑めない足では、体全体を支える土台としての機能を十分に果たず、足として「機能不全」ということになります。

②原因

足ゆびの痛みや変形の根本には、足の筋力の低下や常に力が入っているための筋肉の弾力の低下などがあります。

具体的には、

①立ち方のクセ → 重心がかかと寄り

足のゆびが地面についていない状態で重心が後ろに傾くと、バランスを維持しようとして上体が前のめりになります。

すると、しがみつくような形で趾に力が入り、強く曲がります。

この状態がクセとして定着すると、腰痛や猫背の原因にもなります。

②靴のサイズが合っていない

履いている靴が大きめだと、常に靴が脱げないように足のゆびに強く力を入れるようになって趾が伸びず、浮きゆびの状態が起こりやすくなります。

パンプスやサンダルなど、比較的脱げやすい靴を好んで履いている方も要注意です。

靴が脱げないように無意識に指を丸めて力を入れることが習慣になり、浮きゆびが進行します。

③足ゆびの筋力低下

これは、歩く機会が減ったことが大きな要因です。

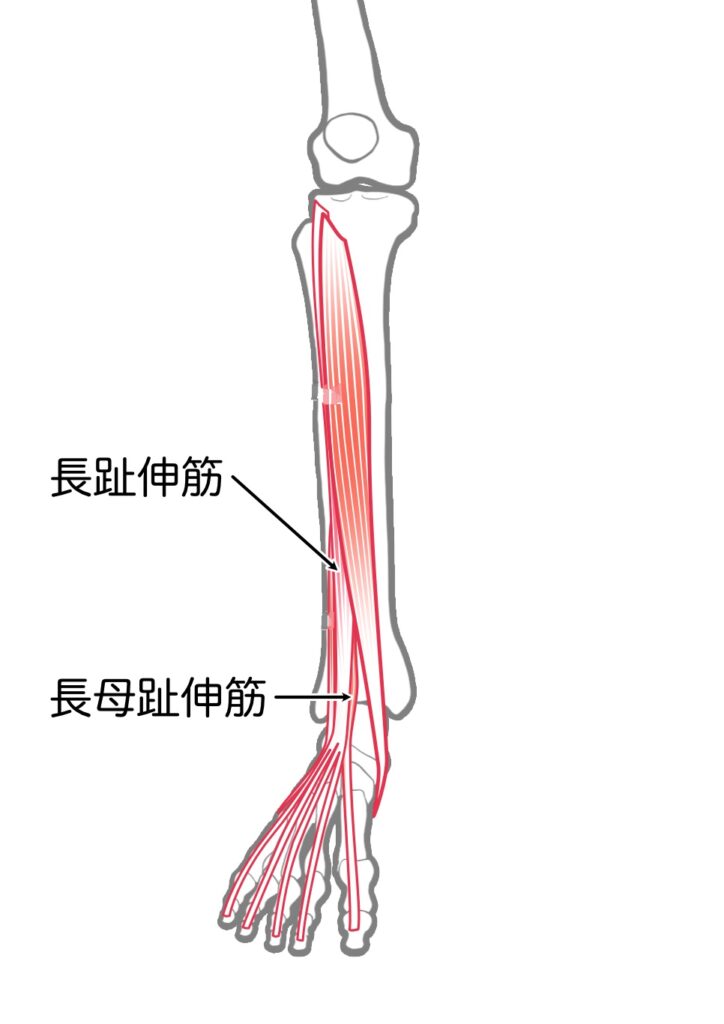

趾を上に持ち上げる働きのある「長趾伸筋」や「長母趾伸筋(すねから指先につながる筋肉)」の血行が悪くなって、硬くなることも原因のひとつです。

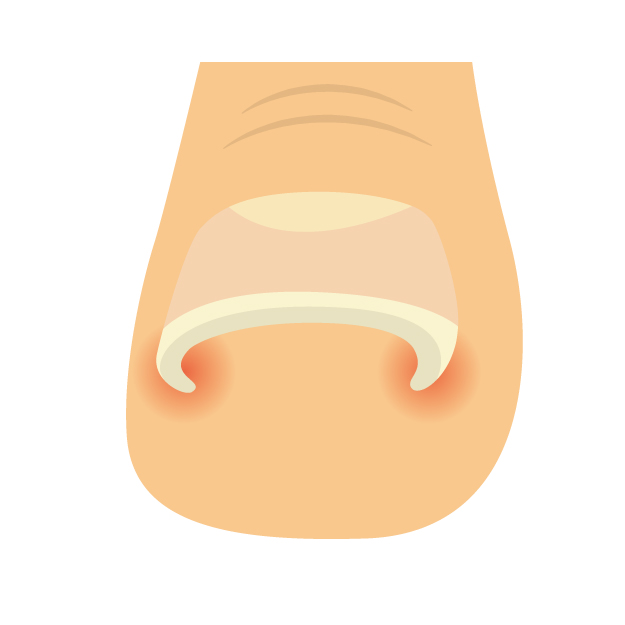

⑼巻き爪

巻き爪は、爪が強く弯曲して皮膚に食い込む状態をいいます。

第一趾の爪に見られることが多く、炎症を起こして化膿すると痛みが出て、靴が履けなかったり痛みで歩くのに支障をきたします。

また陥入爪(かんにゅうそう)といって、巻き爪のように強く丸くなってはいなくても、 爪の端が周囲の皮膚に食い込んで炎症を起こす場合もあります。

巻き爪も陥入爪も、きつすぎる靴による圧迫で誘発されることが多いようです。

でも、巻き爪の一番身近な原因は、間違った爪の切り方です。

そして気を付けなければならないのが、お年寄りや療養中など、足に体重が加わる機会が少ない人、足の指を地面につけないまま歩くタイプ(いわゆる「浮き指」)の人です。

本来、趾(あしゆび)は、歩くときの地面からの反発力を受け止めて体を支える役目を持っています。

このとき皮膚より少し硬い爪は、つま先でしっかり体重と地面からの反発力を受け止めるときに役立ち、ちゃんと機能していれば丸まったりすることなく、なだらかなアーチ形を保つはずです。

つまり、爪が丸く変形してしまうのは、この二つの力をきちんと受け止めていないから、と考えられます。

足そのものに身体の土台としての不具合があると、足趾の腹側で均等に体重を支えて、爪をしっかりと広げることができず、巻き爪になる可能性が大きくなります。

このように、足の爪には強い力が加わるので、ちょうど良い長さと形に整えておくことが大切です。

それにはまず、爪を正しく切ることです。

★正しい爪の切り方

⒌予防トレーニング

足は全身の重みを支えるので、体重の増加で負担が増します。

体重は、運動不足と食生活の習慣によって増加しやすくなります。

扁平足、開張足、外反母趾、内反小趾、足底腱膜炎などは、足の筋肉を正しく使えていないことから起こります。

それぞれに特有の条件はありますが、効果が出る共通のトレーニングで、筋力強化を目指しましょう。

家の中で比較的気軽にできる運動なので、日常生活の中に取り入れて、未来の自分への贈り物と思って続けましょう。

足のアーチを真下から支えるのは、「長母指屈筋」「長趾屈筋」という筋肉です。

またアーチが崩れるもとになる舟状骨を上へ引き上げるのは、下腿にある「前脛骨筋」と「後脛骨筋」です。

いずれもすねやふくらはぎにあるので、足首を動かすことで鍛えられます。

どの運動も、違和感や痛みを感じたらそこで止めてください。

身体にとって「がんばり」は、必ずしも望ましくない場合も多いですから。

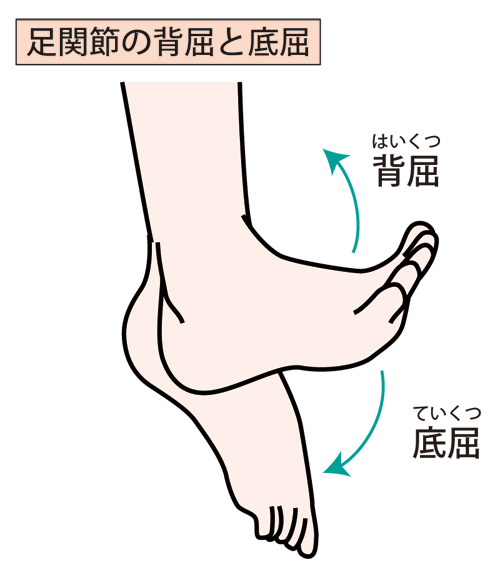

★「足関節の底屈・背屈」

★「グー・パー体操」

★「タオルギャザー」

★「カーフ・レイズ」

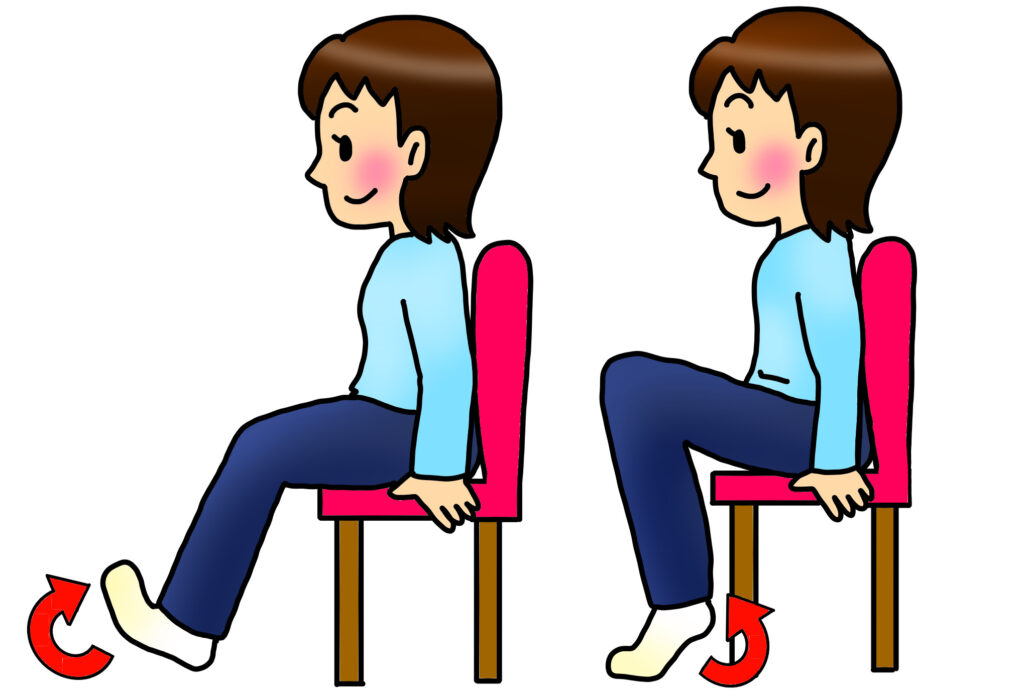

【1】足関節の底屈と背屈

くるぶしより下の動きに大きくかかわる前脛骨筋と後脛骨筋をまとめて鍛えられます。

イスに座ってあるいは立って、足首を上下させるだけです。

やり過ぎないように気を付けて、ごく軽くから始めましょう。

まずは短時間で回数も少なめに。しだいに増やしていきましょう。

グッと1日だけがんばるのではなく、ちょこちょこ毎日続けましょう。

イスに腰かけて、足の重さをかけて底屈するのはつま先立ちに近い効果があります。

【2】足のグー・パー体操 左右10回ずつ。

「グー」

5本の足ゆびをすべて内側に折り込みます。

足ゆびの骨がはっきりと浮き上がるまで丸めましょう。

「パー」

足ゆびをできるだけ大きく、なるべく均等に広げます。

ゆびとゆびの間を広げる感覚で。

ヒールなど、足の前側に体重がかかる靴を履いた日には、とくにおすすめです。

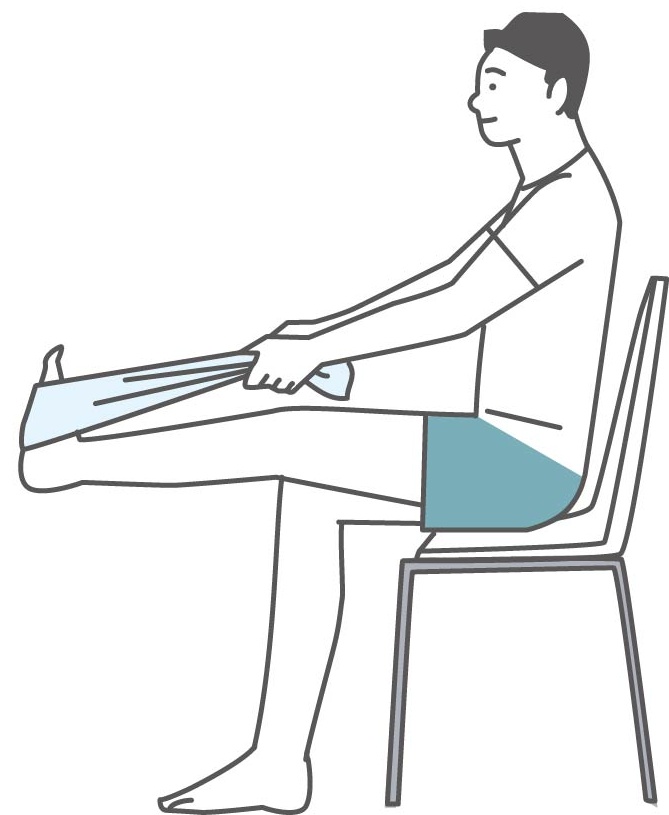

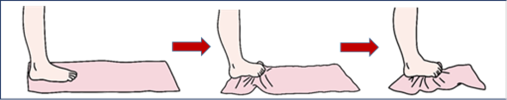

【3】タオルギャザー

図のようにタオルを床に置いて、細長い方の端に立ちます。

5本の足指すべてで、タオルをたくし寄せるようにします。

椅子に腰かけて両足同時に行ってもかまいません。

端までをたくし寄せたら、タオルを広げ直して反対側に立ち、同じようにたくし寄せます。

初めはなかなか思うようにいかずイライラしますが、しだいに慣れていきます。

1日に1~2回、1回に1~2往復を目指して、疲れたら休み、無理せず小間切れでも毎日続ければ、効果が実感できるようになります。

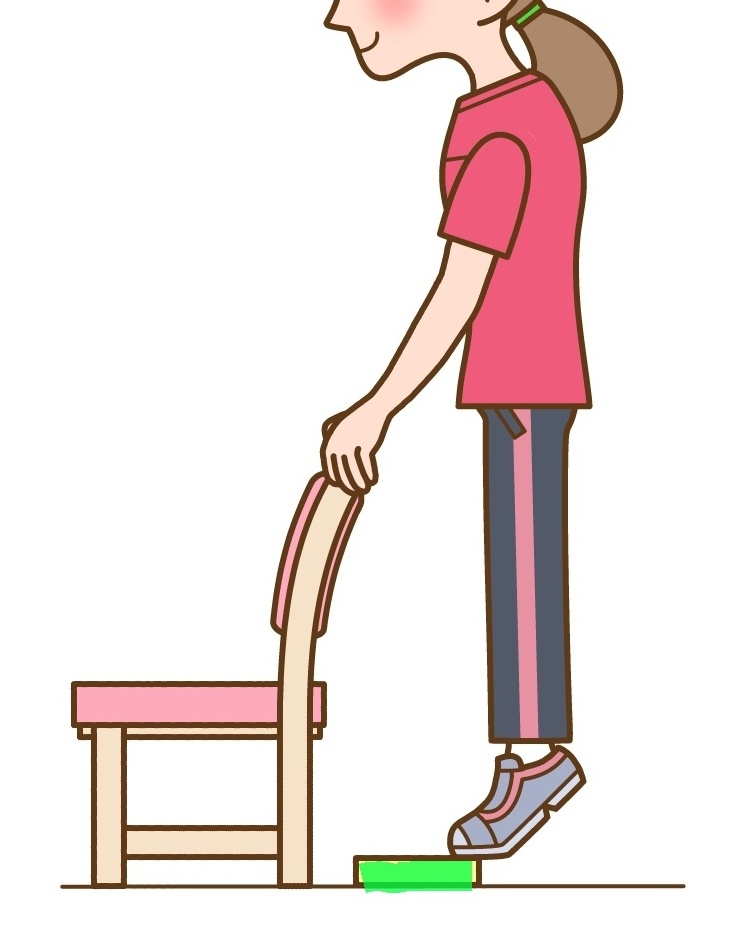

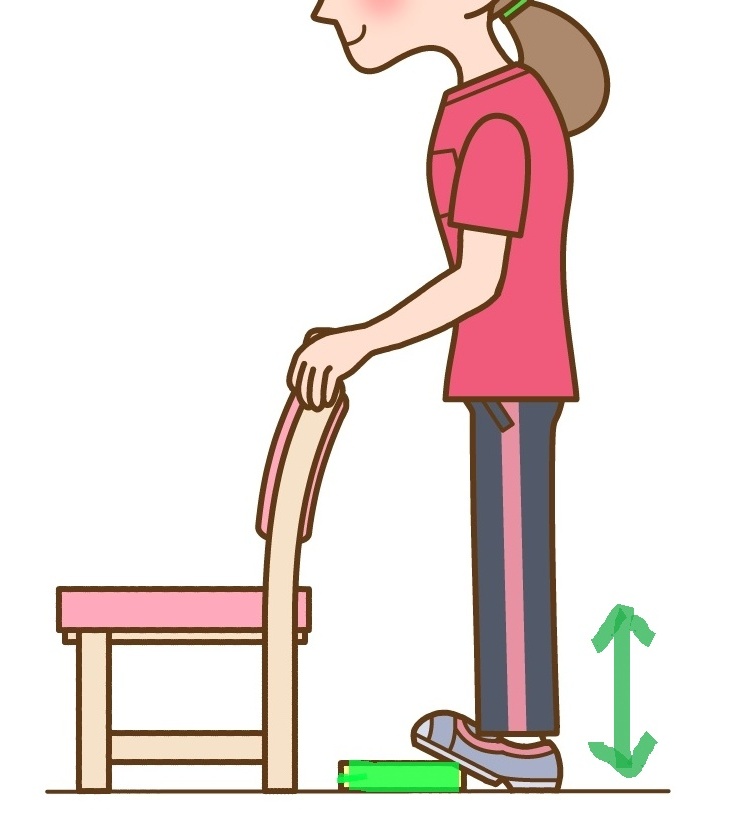

【4】カーフ・レイズ

手でからだを支えることで初心者でも安全に行え、正しいフォームの維持にもつながります。

・壁やバーの前または椅子の背をつかんで、足を肩幅(拳1つ分程度)に開いてまっすぐ立つ

・支えに軽く手を添え、バランスを保ちながらかかとをゆっくり上げる

・かかとが限界まで上がったら、つま先立ちの状態で1秒間キープ

・ゆっくりとかかとを下ろして元の姿勢に戻る

・つまさきを安定した適度な厚みの板などに乗せておこなうと、かかとを下したときにふくらはぎが伸ばされて、ストレッチ効果が倍増します。

効果的に行うためには、1セット10~15回を目安に、2~3セット繰り返すのがおすすめです。

あくまで「痛気持ち良い」程度に。無理は禁物です。

立って行うとつま先のほうに体重がかってつらいかたは、座ってタオルを足に引っかけて行う方法もあります(下図)。