「首こり」と「肩こり」の最大の違いは、肩こりが筋肉のこりからの血行不良の原因になるのに対し、首こりは自律神経のバランスをくずし、自律神経の失調を引き起こすことです。

常に交感神経が優位にある「緊張状態」が長く続いて、気持ちが休まらなくのです。

一言で言うと、何をしているときでも「こうしてはいられない!」という「焦燥感」「焦り」に急き立てられて、心もからだもゆったりすることができず、「昼も夜も休めなく」なります。

疲労・病気・ケガからの回復は、副交感神経が優位の心身ともにゆっくりしている時間に行われます。

つまり極端に言うと、首こりの状態が続くだけで、健康がをそこなわれるのです。

1.頚椎はバネ!

まず、「首の骨」のお話。

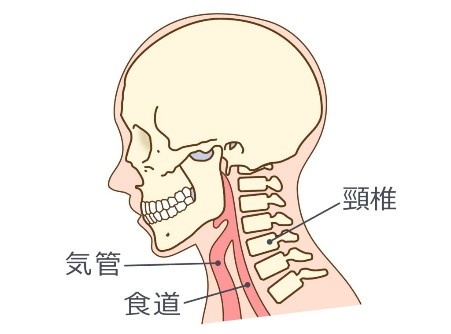

ヒトの首は、7つの短い骨(頚椎)がつながってできています。

じつは、細長くそびえる人体のてっぺんに重い頭があること自体が、首の故障の一番の原因になります。

首の筋肉は、重い頭を安定して支えるいっぽう、感覚器官である目と耳・鼻、摂食器官である口を補助するために、素早くしなやかに動かなければなりません。

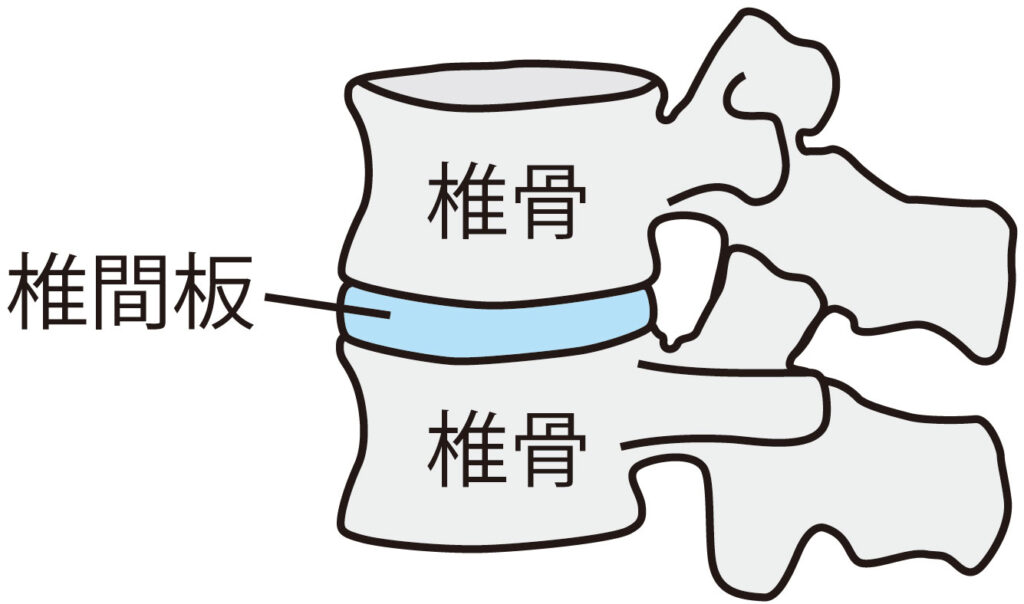

頚椎も含めた脊柱(背骨)は、コロッとした「椎骨」が連なってできています。

たとえば大腿骨のような一本の骨だったら、頑丈ではあっても自由に動くことができないでしょう。

それに対して、複数の短い骨を靭帯や軟骨でしっかりつないで補強すれば、強度では一本の骨に劣っても、動きは自由になります。

この二つを同時に達成するための進化の工夫として、頚椎がバネの役割をになうようになりました。

バネとしての弾力を得るために、頚椎は中ほどで前方に出るようにゆるやかに弯曲しました。

これが「頚椎の前弯」で、頚椎がバネの役割を果たすための形です。

その結果、真っ直ぐな棒のてっぺんに 重い球=頭 が乗っている場合に比べて、歩行や跳躍時の着地の衝撃をずいぶんやわらげることができました。

脳や首そのものへのダメージを減らすことができたのです。

すると大事になるのが、重い頭をてっぺんに乗せても歪まない「からだの使い方」です。

2.首こり、ストレートネック、スマホ首

「首こり」とは、「首の筋肉がかたくこって、困った症状を生む原因になっている状態」を指します。

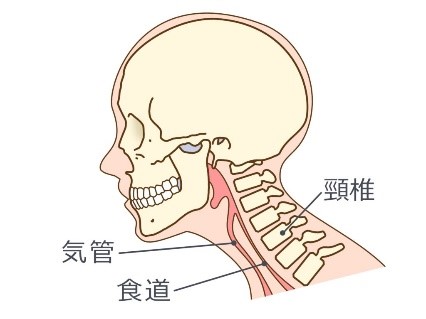

これに対して、よく聞く「ストレートネック」とは、からだの設計から外れた使い方をされた結果、本来あるべき正常なアーチ(前弯)が失われて、真っ直ぐになってバネの役割を果たさなくなってしまった 首の骨のかたち を指す言葉です。

スマートフォンを長時間使う人に多く見られるため、「スマホ首」とも呼ばれます。

もちろん姿勢が原因ですから、スマホを見る以外の理由からも起こります。

長い進化の試行錯誤の末にやっと獲得した「前弯=バネ」を失えば、当然さまざまな不都合が生じます。

身動きするたびに衝撃がゴンゴンと頭に伝わるので、これを緩和するために、首やノドの筋肉はもともとの設計以上の頑張りで疲れてこわばり、首から上のすべての組織・器官への血流が悪化し、さらには「むせやすい」という事態も起こります。

ストレートネックを引き起こすのは、首の筋肉のコリ。

その首の筋肉が凝る原因は、本来のバネの役割りを果たせなくなったストレートネックです。

つまり、この二つはニワトリと卵のような悪循環を繰り返しながら、どんどん悪化していきます。

ここで、鍼灸治療で首の筋肉をほぐせば、この悪循環を断ち切ることができます。

3.首こりの鍼灸治療

当院では首こりが関係すると考えられる症状で来院なさると、全身のマッサージを兼ねた丁寧な触診から始めます。

頭・顔・頚部・肩甲骨の高さくらいまでの前後面は、重い球体をてっぺんにいただく一本の棒と同じく、バランスを取りながら緊密に結びついているので、大変に歪みやすく、一か所の歪みがただちに周りに波及します。

もともと肩関節は他の関節にくらべて可動域が広く、様々な方向に動かすことができるようになっています。

その分、他の関節に見られるように体幹部の骨組みにがっちり連結してはいません。

肩甲骨が骨格と結びついているところは鎖骨だけなのです。

つまり、運動する場合の上肢の土台となるのは肩甲骨ですが、思うほどガッチリと体幹に固定されてはおらず、構造からして安定性が欠けています。

というより、可動性を大きく確保するために、安定性を犠牲にしたのです。

このように肩の関節は周囲の筋肉に頼ることで、ようやく安定しています。

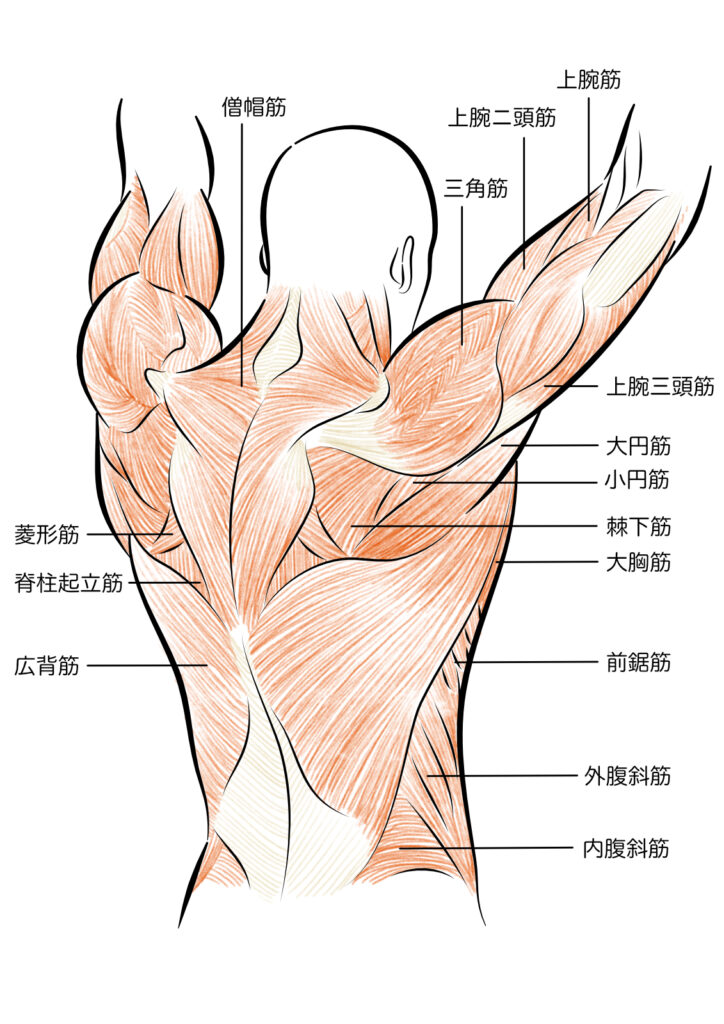

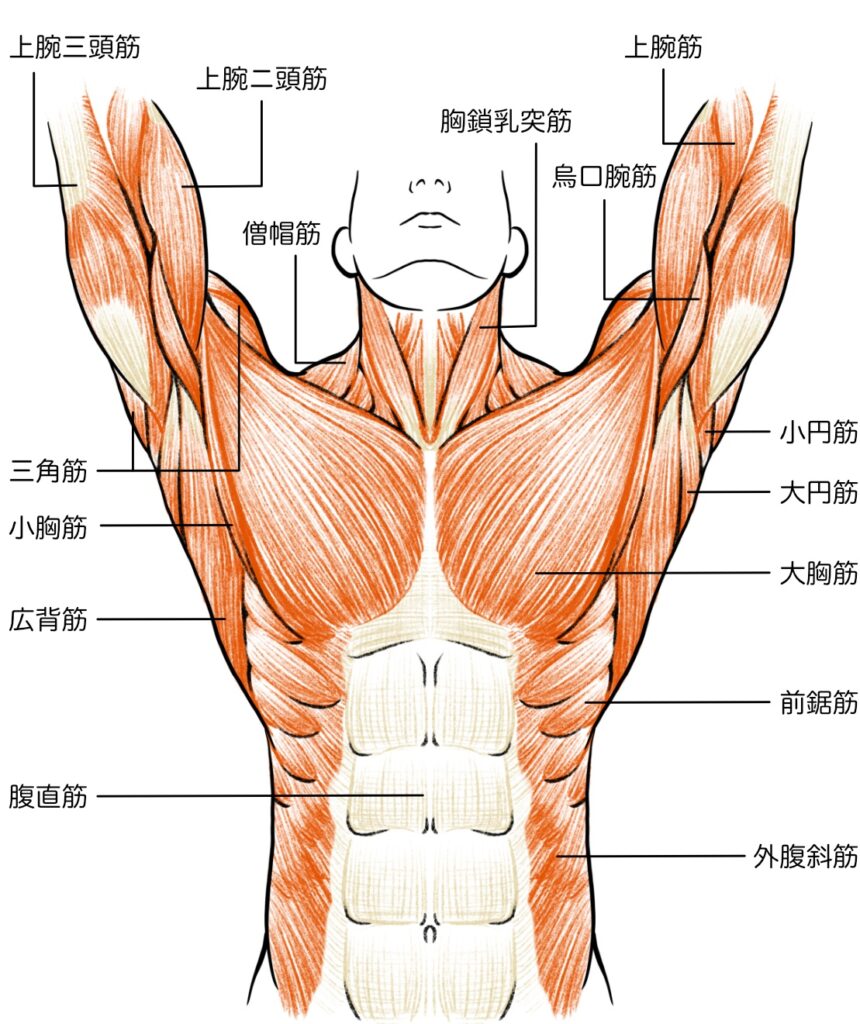

ここで、肩の関節を支えている筋肉をみると、右の二つの図のようになっています。

そもそも首の筋肉と肩関節を支える筋肉は別々ではなく、土台となる骨も共通ですし、多くの運動も連動して行われます。

無理な態勢で長時間パソコンに向かえば肩・腕が疲れるのとまったく並行して首の筋肉も疲れます。

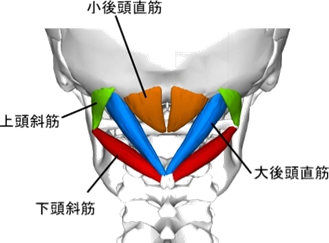

もちろん目は近くにあるパソコンに向けられて、後頭下筋群と眼内筋がもっとも疲れること、つまり一点を見つめてじっと動かない、ことをしています。

後頭下筋群は、センサーである筋紡錘の分布が非常に密で、疲れた下筋群からは大量の情報がここを通して脳に送られています。

その結果脳の処理システムが機能不全に陥り、自律神経系の中枢である視床下部も含めて、現代医学で「自律神経失調症」とされる自分にしかわからない不調が現れます。

鍼灸治療でこれらの不調を緩和するには、頚部はもちろん背面・前胸部・側胸部さらには頭顔部にも取穴する必要があります。

想像すると怖いかもしれませんが、ごく浅い鍼です。

これらの部位の筋肉は繊細で敏感なので、わずかの刺激でゆるむからです。

疲れればまた凝ってきますが、正しい姿勢を維持するコツをつかめば、鍼灸治療の持続時間が次第に長くなっていきます。

ですから「ずっと鍼灸院通いなの?」という不安は不要です。

4.ストレートネックと「老後の元気」

首から肩甲骨周囲の筋肉は互いの結びつきが非常に強いので、1か所に強い緊張が起きると、そのまま周りに伝わります。

また、ストレートネックによる不調がはっきり表れるくらいの状態では、首の筋肉の緊張だけでなく、肩甲骨周囲や前胸部、腰、股関節、脚も含む全身の関節の柔軟性が低下して、こわばりが生じている可能性が高いです。

ごくゆっくりとこわばりが強くなるので自覚しにくいですが、実際にはご本人の毎日の暮らしの差しさわり(QOLの低下)となっている場合も多いのです。

また、テレビなどで「とても元気な高齢者」として話題になるかたたちに共通して見られるのは、「首が前に出ておらず」「背中がまっすぐ」という姿勢です。

これは、首の筋肉の凝りからの、脳をはじめとする目・耳・鼻などの機能不全が起きている可能性が低いことにつながります。

人体の設計で一番肝腎なのは、重い頭を背骨で真下から支えることです。

良い姿勢とは、ただ背中が真っ直ぐというだけでなく、骨盤がまっすぐ立って脚の後ろ面がゆったりと伸び、鎖骨が広く開いて、胸が前にすぼまっておらず、頭が背骨のてっぺんにきちんと乗っている状態です。

この姿勢を保つにはなかなか筋力が必要です。

表面にあって外からよく見える大きな筋肉(表在筋)だけでなく、もっと深いところ、骨に近いところにある小さな筋肉、いわゆる「インナーマッスル」のバランスの取れた働きが大事です。

「姿勢は大事」と漠然と思うだけでなく、とにかく首と背骨のつなぎ目が手で触れてはっきりわかる首がガクンと折れる原因になる姿勢、つまり丸まって顔が下を向くのが自然なのに、ピョコっと首だけ起こすような姿勢を長時間保つのは、絶対に避けましょう。

その努力で、首こりが遠ざけられて、今元気になるのはもちろん老後の元気も手に入りますよ。